1. 卫健委最新疫情通报:死亡病例数据解读

1.1 2025年4月全国疫情死亡病例统计情况

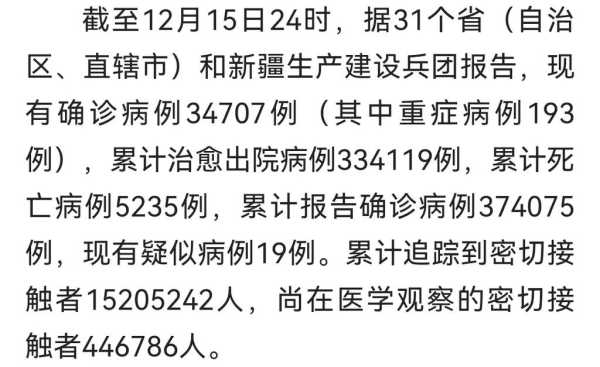

2025年4月,全国31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团报告新增确诊病例168507例。这个数字反映了当月疫情的总体活跃程度。

在这些新增病例中,重症病例达到340例,而死亡病例仅为9例。这说明当前疫情的整体严重性相对较低,医疗系统压力有所缓解。

这些死亡病例均被判定为基础疾病合并新冠病毒感染导致的死亡,而非单纯由病毒感染引起。这一分类方式有助于更精准地评估疫情对高风险人群的影响。

数据显示,疫情在4月呈现波动上升趋势,但整体仍处于可控范围内,未出现大规模爆发迹象。

(卫健委最新发布疫情死亡病例(最新疫情通报))

(卫健委最新发布疫情死亡病例(最新疫情通报))从数据变化来看,疫情防控措施在持续发挥作用,有效降低了重症和死亡率,为社会正常运转提供了保障。

1.2 2022年12月至2023年1月死亡病例数据分析

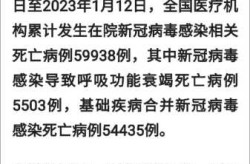

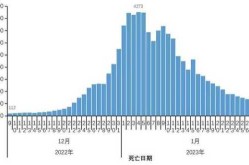

在2022年12月8日至2023年1月12日期间,全国医疗机构累计报告新冠病毒感染相关死亡病例59938例。

其中,因新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭的死亡病例有5503例,而基础疾病合并感染的死亡病例则高达54435例。

这组数据表明,大多数死亡病例与患者原有的慢性病或老年疾病密切相关,而非直接由病毒引发。

死亡病例的平均年龄为80.3岁,65岁及以上人群占比超过90.1%,其中80岁以上的老年人占到56.5%。

这一结果凸显了高龄人群在疫情中的脆弱性,也反映出疫情防控需要更加关注老年群体的健康保障。

1.3 死亡病例年龄与基础疾病关联性分析

死亡病例中,高龄人群占据绝对多数,这与老年人免疫力下降、基础疾病多发密切相关。

基础疾病如高血压、糖尿病、心脑血管疾病等,往往是导致新冠病情恶化的关键因素。

数据显示,超过半数的死亡病例来自80岁以上人群,这部分人身体机能衰退明显,更容易受到病毒侵袭。

医疗机构在救治过程中发现,针对高龄患者的综合治疗方案尤为重要,需结合个体化护理与多学科协作。

这些数据也为未来制定更有针对性的防控政策提供了重要依据,特别是在疫苗接种和健康管理方面。

2. 疫情信息公布机制与判定标准变化

2.1 新冠病毒感染死亡病例的判定标准说明

国家卫健委自2020年起,始终坚持将新冠病毒核酸检测阳性的死亡病例统一归类为“新冠病毒感染相关死亡病例”。

这一标准旨在确保数据统计的科学性和一致性,便于全国范围内的疫情分析和应对。

判定过程中,医疗机构需结合患者病史、临床表现及实验室检测结果进行综合判断。

死亡病例的分类不仅关注病毒本身,也重视患者原有基础疾病对病情的影响,从而更全面地反映疫情对人群健康的真实影响。

这种判定方式有助于提升数据透明度,增强公众对疫情防控工作的信任感。

2.2 “乙类乙管”后疫情信息公布方式调整

自实施“乙类乙管”政策以来,疫情信息的发布方式进行了重要调整。

现在,疫情相关信息由国家疾控局授权中国疾控中心在官方网站上定期更新。

公布内容包括现有住院病例数、重症病例数、死亡病例数以及疫苗接种情况等关键指标。

这种调整使信息发布的流程更加规范,也提高了数据的权威性和可追溯性。

公众可以通过官方渠道及时获取最新疫情动态,有助于形成理性应对疫情的社会氛围。

2.3 与其他国家及世卫组织判定标准的对比

中国的新冠死亡病例判定标准与世界卫生组织及其他主要国家基本一致。

世卫组织建议将所有因新冠病毒感染导致的死亡均纳入统计,无论是否存在其他基础疾病。

不同国家在具体执行时可能略有差异,但核心原则是确保数据真实、准确、可比。

中国坚持采用核酸检测阳性作为判定依据,这一做法在全球范围内具有广泛认可度。

通过与国际标准接轨,中国在疫情防控信息透明化方面走在前列,也为全球抗疫合作提供了参考样本。

3. 数据背后的意义与疫情防控政策影响

3.1 卫健委数据透明化对公众信任的影响

卫健委持续发布疫情死亡病例数据,让公众能够清晰看到疫情发展的真实情况。

数据的公开透明有助于消除谣言和误解,减少社会恐慌情绪。

公众通过官方渠道获取信息,增强了对政府防疫措施的信任感。

长期坚持数据公开,形成了一种良性互动机制,让民众更愿意配合防疫工作。

这种透明度不仅提升了政府形象,也促进了社会整体的健康意识提升。

3.2 疫情死亡病例数据对医疗资源分配的参考价值

死亡病例数据为医疗系统提供了重要参考,帮助判断疫情高峰和重症患者数量。

医疗资源的调配需要依据实时数据动态调整,确保医院具备足够的应对能力。

数据分析可以识别高风险人群,提前部署防护措施和救治资源。

通过历史数据对比,能发现不同阶段的防控效果,优化资源配置策略。

这些数据成为制定公共卫生政策的重要依据,推动了医疗体系的科学化管理。

3.3 未来疫情防控方向与疫苗接种策略展望

根据现有数据趋势,未来疫情防控将更加注重精准施策和动态调整。

疫苗接种仍是防控工作的核心手段,尤其针对高龄和基础疾病人群。

通过数据分析,可以优化疫苗接种优先级,提高群体免疫水平。

政策制定者会结合死亡病例数据,评估不同防控措施的实际效果。

未来的防疫工作将更加依赖数据驱动,实现科学、高效、可持续的防控模式。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!