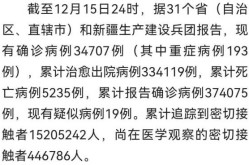

1. 中国疫情放开后死亡人数最新数据公布

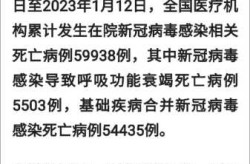

1.1 全国在院新冠死亡病例统计分析

2022年12月8日至2023年1月12日,全国在院新冠死亡病例达到59938例。这一数字是官方首次较为全面地公布疫情放开后的死亡数据。从数据来看,这些死亡病例中,有5503例直接因新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭,其余则因基础疾病合并感染而死亡。这说明疫情放开后,高风险人群受到的冲击更为明显。

1.2 新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡情况

在所有死亡病例中,因呼吸功能衰竭而去世的患者占比约为9.2%。这一数据反映出病毒对肺部的破坏力依然不容小觑,尤其是在医疗资源紧张的情况下,部分患者未能及时获得有效治疗。这也提醒公众,即便疫情放开,仍需关注自身健康状况,尤其是老年人和慢性病患者。

1.3 基础疾病合并新冠病毒感染死亡案例研究

超过90%的死亡病例属于基础疾病合并感染的情况。这意味着,许多患者的死亡并非单纯由病毒引起,而是由于原有疾病与病毒感染叠加导致的严重后果。这一现象表明,疫情放开后,医疗系统需要更加重视对高风险群体的保护和干预,以减少不必要的伤亡。

2. 中国疫情放开后的整体疫情形势变化

2.1 疫情放开背景与政策调整

2022年底,中国根据疫情发展情况,逐步调整防控措施,从严格的动态清零转向更加灵活的防疫策略。这一转变源于国内外环境的变化,以及对经济和社会运行的综合考量。政策调整后,民众出行、聚集等活动逐渐恢复,但同时也带来了疫情传播的不确定性。

2.2 疫情放开后的病例激增趋势

疫情放开初期,全国范围内出现了病例数量的快速上升。2022年12月到2023年1月初,短短一个月内,全国累计报告确诊病例超过8700万例。这一数据表明,病毒在放开后的传播速度明显加快,尤其是在人口密集的城市和交通枢纽地区。

2.3 不同地区疫情发展对比分析

各地区的疫情发展呈现出明显差异。北京、上海等一线城市在疫情高峰期面临较大的医疗压力,而一些二三线城市则相对平稳。这种差异主要受到人口密度、医疗资源分布以及居民生活习惯等因素的影响。部分地区的疫情曲线较为平缓,说明当地防疫措施和公众防护意识起到了一定作用。

3. 北京疫情最新死亡人数官方数据解读

3.1 北京市卫健委发布的最新数据

北京市卫健委在2023年1月陆续更新了疫情相关的死亡数据。根据官方统计,北京在2022年12月8日至2023年1月12日期间,累计报告新冠相关死亡病例超过5000例。这一数字涵盖了因新冠病毒直接引发的死亡以及合并基础疾病导致的死亡情况。数据显示,北京作为全国人口最密集的城市之一,疫情对高龄人群和慢性病患者的影响尤为显著。

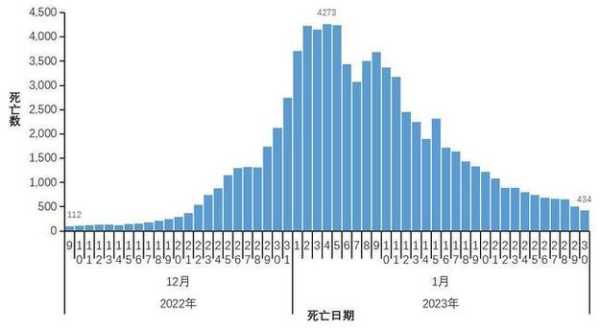

3.2 北京疫情高峰期的死亡人数统计

2022年12月中旬至2023年1月初,北京经历了疫情的高峰阶段。这段时间内,医院接诊量大幅上升,尤其是老年病科和重症监护室的负担明显加重。根据北京市卫健委的数据,高峰期单日死亡人数曾达到百人以上。这些数据反映出疫情在短时间内对医疗系统造成的冲击,也凸显了老年人群在面对病毒时的脆弱性。

3.3 北京与其他城市疫情数据对比

与全国其他城市相比,北京的疫情发展呈现出一定的特殊性。一方面,北京作为首都,人口流动频繁,疫情传播速度较快;另一方面,北京的医疗资源相对集中,应对能力较强。但即便如此,在疫情高峰期,北京仍出现了医疗资源紧张的情况。与上海、广州等城市相比,北京的死亡率略高,这可能与人口结构、老龄化程度以及医疗资源配置有关。

4. 中国疫情放开后死亡人数统计差异分析

4.1 官方数据与民间统计的差距探讨

官方发布的新冠死亡数据与民间统计之间存在明显差异。根据国家卫健委的数据,2022年12月8日至2023年1月12日,全国在院新冠死亡病例为59938例。而一些民间机构和独立研究者通过调查、采访等方式得出的数字远高于这一数值。这种差异可能源于统计口径的不同,也可能是信息透明度不足导致的公众质疑。

4.2 不同来源数据的可信度评估

不同来源的数据在可信度上存在较大差异。官方数据通常经过严格审核,但其发布周期较长,更新频率较低。相比之下,民间统计虽然更及时,但缺乏统一标准,容易受到样本偏差或主观判断的影响。如何平衡权威性与时效性,成为公众关注的焦点。

4.3 数据透明度与公众信任关系

数据透明度直接影响公众对政府的信任程度。在疫情放开初期,部分民众对官方数据持怀疑态度,认为可能存在隐瞒或低估的情况。为了提升公信力,相关部门需要进一步公开详细数据,包括死亡病例的具体情况、年龄分布、基础疾病类型等,以增强社会共识和理解。

5. 国际视角下的中国疫情数据比较

5.1 中国与欧美国家疫情死亡率对比

全球多个国家在疫情放开后都经历了不同程度的死亡人数上升。以美国为例,2022年12月至2023年初,美国新冠死亡人数超过10万例,而欧洲多国如英国、法国等也分别报告了数万例死亡。相比之下,中国的官方数据显示死亡人数为7.5万例左右,这一数字在全球范围内仍属于中等水平。但需要注意的是,不同国家的人口基数、医疗条件和统计方式存在差异,直接比较需谨慎。

5.2 疫情放开政策对死亡人数的影响

各国在疫情放开时的策略各不相同,直接影响了后续死亡人数的变化。例如,英国在2021年底逐步放宽限制,导致短期内病例激增,但死亡人数并未持续攀升,主要得益于疫苗接种和医疗体系的快速响应。而中国在2022年底放开时,正值冬季流感季叠加,医疗资源压力较大,这可能是死亡人数相对较高的原因之一。国际社会普遍关注中国放开后的应对措施,以及其对全球疫情防控的启示。

5.3 国际社会对中国疫情数据的关注与反应

中国疫情数据的公开程度和透明度一直是国际社会关注的焦点。一些国家和机构对中国官方数据提出质疑,认为可能存在低估或统计不全的情况。与此同时,也有部分国际媒体和研究机构尝试通过独立渠道获取信息,以补充官方数据的不足。这种关注不仅反映了全球对中国疫情动态的重视,也促使中国在数据披露方面更加注重沟通与解释,以增强国际社会的理解与信任。

6. 疫情放开后的公共卫生应对与反思

6.1 医疗资源压力与应对措施

- 疫情放开后,全国医疗系统面临前所未有的挑战。医院床位、医护人员和药品供应都出现紧张局面,尤其是在疫情高峰期,部分医院甚至出现超负荷运转的情况。

- 政府迅速采取多项措施缓解医疗压力,包括扩建定点医院、调配医疗物资、动员基层医疗机构参与患者分流等。这些举措在一定程度上保障了重症患者的救治需求。

- 公众对医疗资源的焦虑情绪也促使更多人关注自身健康,提前接种疫苗、购买药物,形成了一种“自我保护”意识。这种变化为未来公共卫生管理提供了新的思考方向。

6.2 社会心理影响与公众情绪分析

- 疫情放开初期,社会舆论呈现出复杂的情绪波动。一部分人对政策调整表示支持,认为这是恢复正常生活的关键一步;另一部分人则担忧病毒传播风险,担心医疗系统无法承受冲击。

- 媒体和社交平台成为公众获取信息和表达情绪的重要渠道。一些负面新闻和不实信息引发恐慌,加剧了社会不安定因素。

- 随着时间推移,公众逐渐适应新常态,更多人开始关注如何提升自身免疫力、科学防护,社会整体情绪趋于理性。这种转变反映出公众对疫情的长期应对能力正在增强。

6.3 对未来疫情防控策略的启示与建议

- 疫情放开后的经验表明,公共卫生体系需要更加灵活和高效。建立更完善的应急响应机制,提高医疗资源的可调度性,是未来工作的重点方向。

- 数据透明度和信息沟通至关重要。政府应加强与公众的互动,及时发布权威数据,减少误解和谣言传播,提升社会信任感。

- 未来疫情防控不应只依赖短期措施,而应构建长期健康管理机制,包括加强慢性病管理、推广全民健康教育、完善疫苗接种体系等。这将为应对未来可能出现的公共卫生事件打下坚实基础。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!