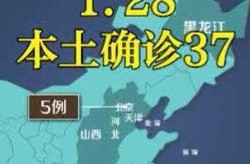

31省份新增确诊16例本土2例在广东的最新通报

1. 国家卫健委发布最新疫情数据

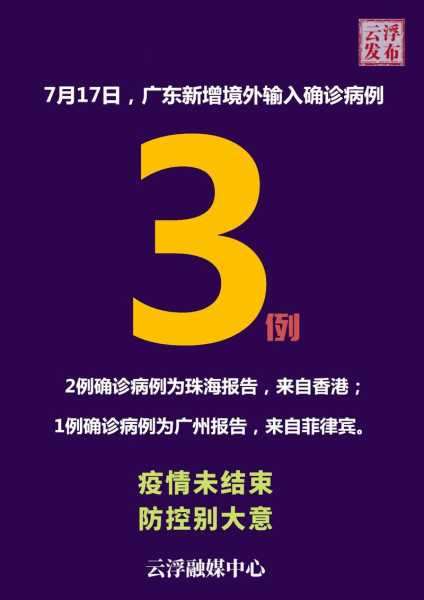

最新数据显示,全国31个省份和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例,其中本土病例仅2例,均出现在广东。这一数字反映出当前国内疫情整体趋于平稳,防控措施初见成效。

从国家卫健委发布的通报来看,新增病例中,境外输入病例为14例,说明国际旅行仍是疫情防控的重要环节。同时,无新增死亡病例,进一步表明医疗系统对重症患者的处理能力持续提升。

截至最新统计,全国累计治愈出院人数已超过23万,疫苗接种覆盖率稳步上升,显示出全民防疫意识的增强与政府工作的有效推进。

2. 广东省本土病例的具体分布与防控措施

广东省作为经济大省,人口流动频繁,因此成为疫情防控的重点区域之一。此次新增的2例本土病例,主要集中在珠三角地区,具体分布尚未详细披露,但相关部门已迅速启动应急响应机制。

(31省份新增确诊16例本土2例在广东,31省市新增本土病例最新消息)

(31省份新增确诊16例本土2例在广东,31省市新增本土病例最新消息)针对新增病例,广东省采取了严格的流调排查、重点区域封控以及全员核酸检测等措施,力求将疫情控制在最小范围。同时,加强了对重点场所的消毒和人员管理,防止疫情扩散。

在应对策略上,广东注重科技手段的应用,如通过大数据追踪密切接触者,提高防控效率。此外,还加大了对基层社区的支援力度,确保各项防控措施落地见效。

3. 与其他省份疫情情况的对比分析

相较于其他省份,广东的新增病例数量相对较少,这得益于其前期建立的高效防控体系和广泛的疫苗接种覆盖率。然而,仍需保持警惕,避免因疏忽导致疫情反弹。

从全国范围看,四川、西藏、内蒙古等地的本土病例数量较多,说明这些地区的疫情形势仍较为严峻。特别是西藏,由于地理位置特殊,防控难度较大,需要更多资源支持。

对比2025年9月的数据,全国新增确诊病例总数明显下降,反映出疫情防控政策的有效性。与此同时,各地也在不断优化防控措施,以适应新形势下的防疫需求。

31省市新增本土病例最新消息每日更新

1. 每日疫情通报机制与信息透明度

每日疫情通报已成为公众了解疫情动态的重要渠道,国家卫健委及各地疾控中心通过官方平台发布最新数据,确保信息及时、准确、公开。

信息透明度的提升让民众对疫情有更清晰的认知,也增强了对政府防疫工作的信任感。多地采用图文并茂的形式,便于不同群体快速获取关键信息。

在日常通报中,不仅包含新增病例数,还涵盖治愈出院、无症状感染者等多维度数据,帮助公众全面掌握疫情走势。

2. 近期各省市新增病例趋势分析

从近期数据来看,全国新增本土病例数量整体呈下降趋势,但部分省份如四川、西藏等地仍面临一定压力,需持续关注。

广东作为人口流动大省,虽然新增病例较少,但其防控措施依然严格,体现出对疫情的高度重视。其他地区也在根据实际情况调整防控策略。

数据显示,多数省份的新增病例集中在个别区域,说明局部疫情仍有发生可能,需要加强重点区域的监测和管理。

3. 重点地区疫情动态追踪(如四川、西藏、内蒙古等)

四川地区近期本土病例数量较多,主要集中在成都及周边城市。当地已启动多轮核酸检测,并加强了对重点场所的管控。

西藏由于地理环境特殊,疫情防控难度较大。目前,当地采取了严格的进出管控措施,并加大了疫苗接种力度,以降低感染风险。

内蒙古地区的新增病例主要集中在边境城市,当地政府加强了边境防控,同时推动社区网格化管理,确保疫情早发现、早处置。

疫情数据背后的公共卫生管理策略

1. 各地疫情防控政策的实施效果评估

从各地疫情数据来看,防控政策的有效性在不同地区表现不一。广东作为人口大省,虽然本土病例较少,但其严格的防疫措施确保了疫情的可控性。

四川、西藏等地区的疫情数据波动较大,反映出当地在应对突发疫情时需要更灵活的政策调整和资源调配能力。

内蒙古等地的边境防控措施有效遏制了输入性风险,体现了因地制宜的管理思路,也为其他地区提供了可借鉴的经验。

2. 新冠疫苗接种进展与成效

截至最新统计,全国累计接种新冠疫苗超过34亿剂次,表明疫苗接种工作持续推进,为构建群体免疫屏障打下坚实基础。

广东等重点省份在疫苗接种方面表现突出,不仅完成率高,还通过社区动员、线上预约等方式提高接种效率,减少人群聚集风险。

疫苗接种与疫情控制形成良性循环,数据显示,接种率高的地区,新增病例和重症比例明显下降,说明疫苗在降低感染和死亡风险中发挥关键作用。

3. 疫情对经济和社会生活的影响分析

疫情持续影响着社会运行秩序,尤其在交通、旅游、餐饮等行业,局部封控措施导致企业经营压力增加,就业市场受到一定冲击。

社区防控措施虽然保障了居民安全,但也带来生活便利性的下降,例如物资配送延迟、线下活动受限等问题引发公众关注。

随着疫情防控逐步常态化,社会各界开始探索更加平衡的应对方式,如推动线上办公、远程教育等新模式,以减少疫情对日常生活的干扰。

历史疫情数据回顾与当前形势对比

1. 2022年9月疫情数据回顾

2022年9月,全国多地出现疫情反复,尤其是9月9日和9月25日的数据波动明显。9月9日新增确诊病例290例,其中本土病例239例,显示出疫情在部分地区的持续传播。

9月25日的数据显示,全国新增确诊病例295例,其中本土病例235例,反映出疫情在某些区域依然存在较大的防控压力。同时,重症病例数量有所上升,说明病毒传播速度和感染深度仍需警惕。

这段时间内,上海等地的死亡病例增加,凸显了疫情防控中的薄弱环节,也促使各地加强了对高风险人群的保护措施。

2. 2025年9月疫情数据对比分析

2025年9月的数据显示,全国新增确诊病例为245367例,其中境外输入46例,本土病例264例。这一数据与2022年同期相比,整体呈现下降趋势,表明疫情防控措施逐步见效。

广东、四川、西藏等省份成为本土病例的主要来源地,但病例数量远低于2022年的峰值,说明防控策略更加精准和高效。

数据还显示,无新增死亡病例,重症病例数也有所减少,反映出医疗资源调配和疫苗接种的成效,进一步提升了疫情应对能力。

3. 疫情发展趋势与未来预测

从长期趋势来看,疫情传播模式正在发生变化,更多依赖于动态监测和快速响应机制,而非大规模封控措施。

未来一段时间,疫情可能仍会以局部散发为主,重点地区需要持续关注,确保防控不松懈,同时避免过度干预影响社会运行。

随着疫苗接种率的提高和医疗体系的完善,疫情对经济和社会的影响将逐步减弱,公众对防疫政策的接受度也将提升,形成更加稳定的社会环境。

社会各界对疫情的反应与应对措施

1. 公众对疫情信息的关注与讨论

疫情数据的每日更新成为公众关注的焦点,尤其是当新增病例出现在像广东这样的经济大省时,舆论场迅速被点燃。社交媒体上关于疫情的讨论热度持续攀升。

公众对于疫情信息的需求日益增长,不仅限于数字本身,更关注背后的原因、防控措施以及个人防护建议。这种需求推动了新闻媒体和官方渠道的信息发布更加及时和透明。

一些地方民众开始自发组织信息分享群,形成民间防疫网络,帮助邻里了解最新政策和健康提示,体现出社会自组织能力的提升。

2. 医疗系统应对压力与资源调配

面对新增病例,各地医疗系统迅速调整资源配置,确保重点区域的医疗力量充足。医院床位、医护人员和防疫物资的调配成为关键环节。

在广东等疫情较为集中的地区,医疗机构加强了对发热患者的筛查和分流,避免医疗资源过度集中,提高诊疗效率。

同时,远程医疗和线上问诊平台的作用日益凸显,为患者提供了更多元化的就医选择,减轻了线下医疗的压力。

3. 企业与社区在疫情防控中的角色

企业在疫情期间承担起社会责任,通过提供物资支持、员工健康管理等方式参与防疫工作。不少企业还主动配合政府要求,落实常态化防控措施。

社区作为基层防疫的重要单元,发挥了不可替代的作用。从人员排查到宣传引导,社区工作人员和志愿者在一线默默付出,保障居民生活秩序。

企业和社区之间的协作也逐渐形成机制,例如通过建立联合防控小组、共享防疫信息等方式,共同构建起多层次的防疫防线。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!