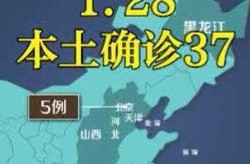

全国疫情最新动态:31省新增本土确诊52例,河北占51例

1. 国家卫健委通报全国新增病例数据

最新数据显示,全国31个省份及新疆生产建设兵团在某日新增本土确诊病例52例。这一数字虽然相比此前有所波动,但依然显示出疫情防控的复杂性。

数据来源为国家卫生健康委员会,权威性高,能够为公众提供准确的信息参考。

这些新增病例主要集中在个别地区,尤其是河北省,成为关注的焦点。

从整体来看,全国疫情仍处于较低水平,但局部地区的上升趋势不容忽视。

(31省新增本土确诊52例:河北51例,河北新增90例本土确诊)

(31省新增本土确诊52例:河北51例,河北新增90例本土确诊)公众应保持警惕,及时关注官方发布的最新信息,避免因信息滞后而产生不必要的恐慌。

2. 河北省新增本土确诊病例51例的详细情况

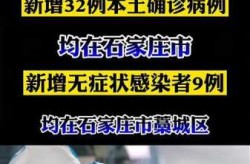

河北省在当天新增本土确诊病例51例,占全国新增病例的近九成,成为当前疫情的重点区域。

这些病例中,大部分来自石家庄、唐山等城市,反映出疫情在这些地区的扩散速度较快。

疫情的传播路径尚未完全明确,相关部门正在加紧调查,以找出可能的感染源。

河北省疾控中心表示,将加强重点区域的监测与排查,确保疫情不进一步扩大。

增加的病例数量也提醒居民,必须严格遵守防疫规定,减少不必要的外出和聚集。

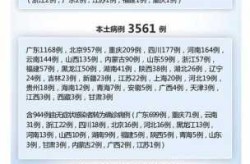

3. 数据对比分析:河北与其他省份的疫情形势

与全国其他省份相比,河北省的新增病例数明显偏高,显示出该地区疫情防控压力较大。

其他省份的新增病例普遍在几例至十几例之间,整体态势相对平稳。

河北省的疫情增长曲线呈现出明显的上升趋势,需要引起高度重视。

专家指出,这可能与当地人口流动频繁、人员密集场所管理不到位有关。

相比之下,其他省份在防控措施上的执行更为严格,疫情控制效果较为明显。

河北新增90例本土确诊:疫情态势持续严峻

1. 河北省近期疫情数据汇总

河北省在最近的疫情通报中,新增本土确诊病例达到90例,这一数字远超全国平均水平,显示出当地疫情形势的复杂性。

数据来源于河北省卫生健康委员会,经过严格审核,确保信息的真实性和权威性。

从时间线来看,河北省的疫情在2025年12月开始明显上升,进入2026年后仍保持较高水平。

新增病例数量的增加,反映出病毒传播速度加快,防控压力不断加大。

公众应密切关注官方发布的最新动态,及时了解疫情变化,避免因信息不透明而产生恐慌情绪。

2. 新增病例的主要分布区域与感染源分析

河北省新增的90例本土确诊病例主要集中在石家庄、唐山、廊坊等城市,这些地区人口密集,流动性大,成为疫情扩散的重点区域。

疫情传播路径尚未完全明确,但初步调查显示,部分病例存在家庭聚集和社区传播现象。

一些病例的感染源与近期的跨省流动有关,表明疫情防控需要更加严格的措施。

相关部门正在对病例进行详细溯源,力求找出疫情扩散的关键节点。

针对高风险区域,政府已采取临时管控措施,以防止疫情进一步蔓延。

3. 疫情对当地医疗系统的影响

随着新增病例的增加,河北省的医疗资源面临较大压力,尤其是医院床位和医护人员调配问题凸显。

部分地区的医疗机构已经启动应急预案,加强了对发热患者的筛查和分流工作。

医疗系统在应对突发疫情时展现出较强的应急能力,但仍需进一步优化资源配置。

为缓解医疗压力,多地已开始建设临时隔离点,确保患者得到及时救治。

公众在面对疫情时,应积极配合防疫安排,减少对医疗系统的额外负担。

河北疫情历史数据回顾与趋势分析

1. 河北省疫情时间线梳理(2025年1月-12月)

2025年1月,河北省新增本土确诊病例达到167例,无症状感染者302例,标志着疫情进入快速上升阶段。

从12月下旬开始,河北省的疫情数据持续走高,12月29日新增确诊148例,无症状276例,成为疫情的一个重要转折点。

2025年12月15日,河北省新增确诊89例,无症状162例,显示出病毒传播速度加快的趋势。

进入2026年后,疫情仍保持较高水平,但增长幅度有所放缓,反映出防控措施逐步见效。

整体来看,河北省疫情在2025年底至2026年初经历了一波明显的高峰,随后逐渐趋于平稳。

2. 疫情高峰时段及变化趋势

河北省疫情的高峰出现在2025年12月下旬至2026年1月中旬,这段时间内新增病例数持续攀升。

在2025年12月22日,河北省新增确诊125例,无症状215例,是疫情高峰期的典型代表。

随着防控措施的加强和疫苗接种率的提升,河北省的疫情在2026年中后期开始出现下降趋势。

2025年8月,全国疫情整体呈波动下降趋势,河北省也同步进入缓和阶段。

当前,河北省的疫情虽仍处于较高水平,但已呈现出缓慢下降的迹象,说明防控工作初见成效。

3. 无症状感染者与确诊病例的关联性分析

河北省的无症状感染者数量在疫情高峰期明显增加,尤其是在12月底至1月初期间,无症状病例占比显著上升。

无症状感染者在疫情传播中扮演了重要角色,部分病例通过无症状感染者的接触而被发现。

数据显示,无症状感染者与确诊病例之间存在一定的关联性,特别是在家庭聚集和社区传播中表现突出。

医疗机构对无症状感染者的筛查力度不断加大,以确保疫情早发现、早控制。

无症状感染者的管理已成为疫情防控的重要环节,进一步推动了精准防控策略的实施。

河北疫情应对措施与防控策略

1. 地方政府采取的应急响应措施

河北省各级政府迅速启动应急机制,针对新增病例密集区域实施精准防控,确保疫情不扩散。

建立多部门联动体系,卫生、公安、交通等相关部门协同作战,提升应急处置效率。

对高风险地区实行严格管控,包括人员流动限制、重点场所关闭等,有效遏制病毒传播。

加强对重点人群的筛查和追踪,尤其是老年人、医护人员等高危群体,确保早发现、早隔离。

通过大数据分析,实时掌握疫情动态,为决策提供科学依据,提高防控工作的针对性和有效性。

2. 社区防控与重点场所管理

河北各地社区加强网格化管理,落实“一人一档”制度,确保居民健康信息可追溯。

对农贸市场、超市、学校等人员密集场所实施常态化防控,定期消毒并限制人流密度。

社区设立临时核酸检测点,方便居民就近检测,提升筛查覆盖率和效率。

鼓励居民参与疫情防控,通过志愿者、网格员等方式形成全民共防共治的良好氛围。

强化公共场所的防疫宣传,通过广播、海报、电子屏等多种形式普及防护知识,提高公众意识。

3. 医疗资源调配与隔离点建设情况

河北省加大医疗资源投入,扩充定点医院床位,提升重症救治能力,保障患者生命安全。

各地根据疫情形势,合理分配医疗物资,确保口罩、消毒液、药品等物资供应充足。

快速建设集中隔离点,满足密接者、次密接者等人员的隔离需求,防止交叉感染。

推动远程医疗服务,利用互联网平台为患者提供线上问诊、药物配送等服务,减少线下接触风险。

医疗系统持续优化流程,提升诊疗效率,确保每一位患者都能得到及时有效的治疗。

专家建议:科学防护与个人责任

1. 河北省疾控中心发布的防疫指南

河北省疾控中心持续发布最新防疫指南,强调个人防护是控制疫情的关键环节。

建议居民密切关注官方发布的疫情信息,避免盲目恐慌和误信网络谣言。

防疫指南中明确指出,佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基本措施仍是有效手段。

疾控中心提醒公众,尤其要关注高风险人群的健康状况,如老人、儿童和慢性病患者。

通过社区宣传、线上平台等多种方式,疾控中心不断普及科学防疫知识,提升全民防护意识。

2. 个人防护措施的重要性

个人防护不仅是保护自己,更是对他人和社会负责的表现。

正确佩戴口罩能有效阻断病毒传播途径,尤其是在公共场所和密闭空间内。

勤洗手、保持手部卫生是预防病毒感染的基础动作,每天多次清洁双手至关重要。

避免聚集、减少不必要的外出活动,有助于降低感染风险,维护公共安全。

保持良好生活习惯,如充足睡眠、合理饮食、适度锻炼,增强自身免疫力。

3. 疫苗接种与加强免疫的必要性

疫苗接种是防控疫情最有效的手段之一,能够显著降低感染率和重症率。

河北省疾控中心呼吁符合条件的人群,尤其是老年人尽快完成全程接种和加强针。

加强免疫接种可以提高抗体水平,延长保护时间,有效应对病毒变异情况。

接种疫苗不仅保护自己,也能为身边人筑起一道免疫屏障,减少病毒传播机会。

公众应通过正规渠道接种疫苗,确保接种过程安全、规范,避免因信息不实而延误接种。

全国疫情波动趋势:从低谷到高峰再到回落

1. 2025年全国各阶段疫情数据对比

2025年初,全国疫情整体处于较低水平,单日新增病例保持在几百例左右。

进入3月后,疫情出现明显上升,单月新增病例超过五万例,显示出病毒传播速度加快的趋势。

5月成为疫情的高峰期,单月新增病例达到四十四万多例,成为全年最严峻的阶段。

6月开始,疫情数据逐渐下降,单月新增病例控制在三十三万多例,表明防控措施初见成效。

到8月,全国疫情进一步缓解,单日新增病例降至二十例左右,反映出疫情已进入平稳期。

2. 疫情高峰期与下降期的特征分析

高峰期的疫情呈现出集中爆发、传播速度快的特点,多地出现大规模聚集性感染事件。

医疗资源紧张成为高峰期的主要问题,医院床位、医护人员和防疫物资面临巨大压力。

下降期则表现为病例数逐步减少,社区传播风险降低,民众生活逐渐恢复正常。

政府采取的严格防控措施,如核酸检测、隔离管控等,在下降期发挥了关键作用。

疫情波动的背后,既有病毒变异的影响,也与社会活动频率、人群流动等因素密切相关。

3. 疫情对社会经济和民众生活的影响

疫情高峰期期间,许多行业受到冲击,尤其是餐饮、旅游、零售等行业面临严重损失。

居民日常生活受到影响,学校停课、企业停工、公共交通受限,给家庭带来额外负担。

心理健康问题在疫情中逐渐显现,焦虑、抑郁情绪在部分人群中有所增加。

随着疫情逐步稳定,社会秩序逐步恢复,经济活动重新活跃,民众信心有所回升。

疫情带来的长期影响仍在持续,如何平衡疫情防控与经济发展成为未来的重要课题。

疫情信息传播与公众认知

1. 官方信息渠道与谣言防范

在疫情信息传播过程中,官方渠道始终是获取准确数据的首要来源。国家卫健委、地方疾控中心等机构每日发布权威通报,确保信息透明公开。

随着疫情数据不断更新,网络上也出现了大量未经核实的信息,部分人利用恐慌情绪制造谣言,误导公众判断。

公众在面对疫情时,应优先关注政府和卫生部门发布的消息,避免轻信社交媒体上的不实言论。

信息甄别能力成为每个公民必备的素养,尤其是在面对突发疫情时,理性判断比盲目跟随更重要。

政府也在加强舆情监测,及时澄清不实信息,防止谣言扩散对社会造成不良影响。

2. 媒体在疫情报道中的角色

媒体在疫情信息传播中扮演着桥梁作用,通过新闻报道、专题分析等方式,帮助公众了解疫情动态和防控措施。

正规媒体机构在报道时注重事实核查,力求呈现全面、客观的信息,减少误导性内容的传播。

一些自媒体为了吸引流量,可能会夸大疫情形势或制造焦虑情绪,导致公众产生不必要的恐慌。

媒体责任不仅在于传递信息,更在于引导公众正确看待疫情,避免情绪化反应。

在信息爆炸的时代,公众需要学会辨别信息来源,选择值得信赖的媒体进行关注。

3. 公众如何理性看待疫情发展

疫情数据的变化是动态的,不能仅凭单一时间点的数据就做出极端判断,需结合长期趋势进行分析。

公众应保持冷静心态,避免因个别事件而过度担忧,理性看待防疫政策和措施。

信息过载容易让人产生焦虑,建议关注权威渠道,减少无谓的猜测和讨论。

社会各界共同努力,才能构建一个健康、理性的舆论环境,助力疫情防控工作顺利推进。

每个人都是信息传播的一环,正确的态度和行为能够为社会带来积极影响,推动疫情平稳度过。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!