2025年流感病毒最新症状解析

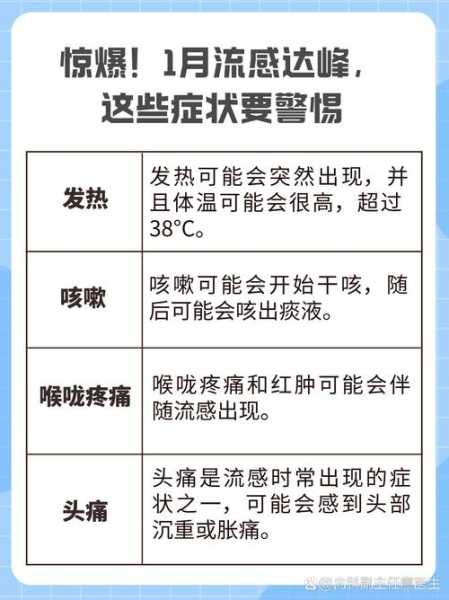

1. 发热、咳嗽等典型症状仍为主流

- 2025年的流感病毒依然以发热、咳嗽、咽痛和肌肉酸痛为主要表现。这些症状与以往的流感高度相似,是病毒感染后身体免疫系统反应的直接体现。

- 发热通常是最早出现的症状之一,体温常常超过38℃,伴随寒战和头痛,让患者感到明显的不适。

- 咳嗽在流感中尤为常见,初期多为干咳,随后可能伴有痰液,严重时会影响睡眠和日常活动。

- 咽喉肿痛和鼻塞也是流感的典型特征,尤其在病毒传播高峰期更为普遍。

2. 新型变异株引发的特殊症状如腹泻与嗅觉异常

- 随着病毒不断变异,部分新型毒株开始表现出一些新的症状,比如腹泻和恶心。这可能是病毒对消化道的影响增强所致。

- 嗅觉和味觉的异常也有所增加,尽管比例不高,但比早期流感略有上升。这种变化可能与病毒侵袭鼻腔和口腔黏膜有关。

- 这些新症状虽然不常见,但提醒人们需要更加关注自身健康状况,尤其是出现异常体征时应及时就医。

- 感染者若出现持续性腹泻或嗅觉明显减退,应考虑是否为流感病毒感染,并采取相应防护措施。

3. 不同人群的症状表现差异分析

- 老年人和儿童的症状表现往往更复杂,老年人可能表现为持续高热、呼吸困难,而儿童则可能出现嗜睡、拒食等非典型症状。

- 免疫力较低的人群,如患有慢性疾病或正在接受治疗的患者,更容易出现重症表现,包括肺炎、心肌炎等并发症。

- 孕妇在感染后可能面临更高的风险,尤其是在怀孕后期,需特别注意体温和身体状况的变化。

- 不同年龄和健康状况的人群,对病毒的反应各异,因此在预防和治疗上也需要个性化应对。

2025年最新一轮感冒病毒传播途径与防控措施

2.1 主要传播方式:飞沫、接触与空气传播

- 流感病毒主要通过飞沫传播,当感染者咳嗽或打喷嚏时,病毒会随着飞沫扩散到空气中,被周围人吸入后感染。

- 接触传播也是重要途径,病毒可以通过手部接触到的物体表面(如门把手、电梯按钮)传播,再通过触摸口鼻眼进入体内。

- 在密闭空间内,病毒可能通过空气传播更广泛,尤其是在通风不良的环境中,传播效率显著提高。

- 了解这些传播方式有助于采取针对性的防护措施,降低感染风险。

2.2 病毒在不同环境下的存活与扩散能力

- 流感病毒在干燥环境中存活时间较短,但在潮湿和低温条件下可以保持活性数小时至数天。

- 在纸张、布料等材质上,病毒的存活时间相对较长,尤其在温度较低的情况下,病毒能维持感染力更久。

- 室内空气中的病毒颗粒在无风状态下可悬浮一段时间,增加多人共处时的感染概率。

- 因此,在日常生活中注意环境清洁与通风,是减少病毒扩散的重要手段。

2.3 预防建议:疫苗接种、个人卫生与社交距离

- 接种流感疫苗是最有效的预防手段,每年秋季根据世卫组织推荐的毒株进行接种,可有效提升免疫力。

- 保持良好的个人卫生习惯,如勤洗手、避免用手触摸面部,特别是在接触公共物品后必须彻底清洁双手。

- 在流感高发季节,尽量减少前往人群密集场所,必要时佩戴口罩,降低飞沫传播的风险。

- 社交距离的保持同样重要,尤其是在病毒感染高峰期,减少不必要的聚会和接触,有助于控制疫情蔓延。

流感病毒与普通感冒的区别及识别要点

3.1 起病急缓与症状严重程度对比

- 流感病毒引发的症状通常起病急骤,患者往往在短时间内出现明显不适,而普通感冒则多为缓慢发作。

- 流感的全身症状更为突出,如高热、寒战、肌肉酸痛等,而普通感冒主要集中在鼻部和咽喉部位,如打喷嚏、流鼻涕等。

- 流感的发热温度普遍较高,常达到38℃以上,且持续时间较长,普通感冒则多为低热或无发热。

- 识别这两者的区别有助于及时采取应对措施,避免延误治疗。

3.2 全身症状与局部症状的差异

- 流感病毒感染后,患者常表现出明显的全身性反应,包括头痛、乏力、肌肉疼痛等,这些症状在普通感冒中较少见。

- 普通感冒的主要表现集中在局部,如鼻塞、流涕、咽痛等,整体身体状态相对稳定。

- 流感患者可能因高热导致精神萎靡,甚至影响日常活动,而普通感冒患者通常能维持正常生活。

- 了解这些差异有助于更准确地判断病情,选择合适的处理方式。

3.3 传染性与持续时间的比较分析

- 流感病毒具有较强的传染性,尤其在发病初期,感染者通过飞沫和接触传播病毒的风险较高。

- 普通感冒虽然也有一定传染性,但传播速度和范围通常不如流感,且症状较轻,不易造成大规模流行。

- 流感的病程一般为3-5天,但部分患者可能出现持续咳嗽和疲劳,恢复期较长;普通感冒通常在一周内自行缓解。

- 知道这些区别,有助于在日常生活中做好防护,减少交叉感染的可能性。

易发展为重症的高危人群及其预警信号

4.1 孕妇、老年人与慢性病患者的易感性

- 孕妇在流感病毒面前显得尤为脆弱,身体免疫系统因怀孕而有所下降,容易引发严重感染。

- 65岁以上的老人由于免疫力逐渐衰退,一旦感染流感,病情往往发展迅速,恢复能力较弱。

- 慢性心肺疾病患者,如哮喘、慢性阻塞性肺病(COPD)或心脏病患者,身体对病毒的抵抗力较低,感染后更容易出现并发症。

- 肥胖人群(BMI≥30)也属于高风险群体,脂肪组织可能影响免疫反应,增加重症风险。

- 这些人群需要特别关注自身健康状况,及时采取防护措施,避免病毒感染带来的严重后果。

4.2 呼吸困难、胸痛等重症表现的识别

- 呼吸困难是流感发展为重症的重要信号,尤其是当呼吸频率加快或感到气短时,需引起重视。

- 胸痛可能是心肌炎或其他心脏问题的表现,若伴随持续发热或心跳异常,应尽快就医。

- 持续高热不退是另一个危险信号,体温超过3天未见下降,可能意味着感染已蔓延至其他部位。

- 出现意识模糊、极度疲倦或无法正常进食的情况,说明身体已经处于高度应激状态。

- 一旦发现这些症状,不应拖延,应及时联系医生或前往医院进行进一步检查。

4.3 如何及时就医与应对突发状况

- 当出现严重症状时,第一时间拨打急救电话或前往最近的急诊科,争取黄金救治时间。

- 在等待医疗救助的过程中,尽量保持患者安静,避免剧烈活动,防止病情恶化。

- 如果患者有基础疾病,随身携带相关药物和病历资料,有助于医生快速判断病情。

- 家属或陪伴者应密切观察患者状态,记录体温、呼吸情况及精神状态的变化。

- 提前了解附近的医疗机构位置和联系方式,确保在紧急情况下能迅速行动。

流感病毒引发的并发症风险与应对策略

5.1 肺炎、心肌炎等常见并发症分析

- 流感病毒不仅影响呼吸道,还可能引发多种严重并发症,其中肺炎是最常见的危险之一。

- 病毒入侵肺部后,可能导致肺部感染,表现为持续高热、咳痰、呼吸困难等症状。

- 心肌炎也是流感可能带来的后果,患者可能出现胸痛、心跳加快或不规则的情况。

- 中耳炎在儿童中较为常见,尤其是婴幼儿,感染后容易出现耳痛、发热等症状。

- 这些并发症一旦发生,往往需要及时就医并接受专业治疗,避免病情进一步恶化。

5.2 儿童与成人并发症表现的差异

- 儿童感染流感后,更容易出现呼吸急促、喘息、精神萎靡等表现,家长需格外留意。

- 一些孩子可能因高热引发惊厥,这种情况需要立即采取急救措施并送医。

- 成年人则更常见的是肺炎、心肌炎等,尤其是有基础疾病的人群,症状可能更加复杂。

- 儿童的免疫系统尚未完全发育,因此对病毒的反应更为剧烈,恢复时间也更长。

- 不同年龄段的患者在并发症表现上存在明显差异,需根据具体情况采取针对性措施。

5.3 并发症的早期识别与治疗方案

- 早期发现并发症是控制病情的关键,如出现咳血、意识模糊、尿量减少等情况,应立即就医。

- 医生通常会通过胸部X光、血液检查等方式判断是否出现肺炎或其他严重问题。

- 对于心肌炎患者,可能需要使用抗病毒药物和心脏支持治疗,以减轻心脏负担。

- 儿童若出现呼吸困难或持续高热,应及时送往医院进行进一步评估和处理。

- 一旦确诊并发症,遵循医生建议进行治疗,避免自行用药或延误病情。

2025年流感防控指南与家庭护理建议

6.1 日常防护措施:戴口罩、勤洗手等实用技巧

- 流感高发季节,佩戴口罩是阻断病毒传播的有效方式。选择医用外科口罩或N95口罩,能有效减少飞沫传播风险。

- 每次接触公共物品后,务必用肥皂和水彻底清洗双手,持续时间不少于20秒,尤其在吃饭前、上厕所后更要注意。

- 避免用手直接触碰眼睛、鼻子和嘴巴,这是病毒进入体内的常见途径之一。

- 家中应保持良好通风,每天开窗通风至少两次,每次不少于30分钟,有助于降低室内病毒浓度。

- 减少不必要的聚集活动,尤其是室内密闭空间,尽量选择户外或通风良好的场所进行社交。

6.2 轻症患者的家庭护理方法与药物使用注意事项

- 轻症患者在家休息期间,应多喝水,保持充足的水分摄入,有助于缓解喉咙痛和降低体温。

- 发热时可服用退烧药,如对乙酰氨基酚或布洛芬,但需严格按照说明书剂量使用,避免过量。

- 儿童患者不建议使用阿司匹林,以免引发瑞氏综合征,应优先选择儿童专用退热药物。

- 症状较轻的患者可通过卧床休息、饮用温水、吃清淡饮食等方式自我调节,无需立即就医。

- 若症状持续加重或出现异常反应,应及时联系医生,避免延误治疗时机。

6.3 疫苗接种的重要性与接种时机建议

- 接种流感疫苗是最有效的预防手段之一,每年秋季是最佳接种时间,能够为冬季流感高峰提供保护。

- 疫苗根据当年流行毒株不断更新,接种后可显著降低感染风险,即使感染,也能减轻病情严重程度。

- 特别推荐老年人、儿童、孕妇及慢性病患者优先接种,这些人群感染后更容易发展为重症。

- 接种疫苗后,保护效果通常维持6至8个月,因此每年都需要重新接种以获得持续保护。

- 接种前应咨询医生,了解自身是否适合接种,并关注接种后的身体反应,如出现过敏或不适,及时处理。

(最近流感病毒最新症状,2025最新一轮感冒病毒)

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!