1. 多地推出感染者集中隔离场所,聚焦新冠疫情应对

1.1 各地集中隔离政策背景与实施情况

新冠疫情爆发后,各地政府迅速响应,出台一系列防控措施。集中隔离成为防止病毒扩散的重要手段之一。通过设立专门的隔离场所,可以有效减少社区传播风险,保障公共安全。这一政策在疫情初期尤为重要,随着疫情形势变化,各地也在不断调整和优化隔离方案。

1.2 杭州、贵州、福建等地的隔离场所建设与费用标准

以杭州为例,当地启用75个“健康之家”作为集中隔离点,提供超过一万六千多个隔离房间。费用方面,遵循市场价原则,每人每天餐食不超过100元。贵州省、福建省等省份也制定了不同收费标准,如80元/天至150元/天不等。这些举措既保障了隔离质量,也兼顾了经济可行性。

1.3 酒店提供“隔离套餐”服务,探索市场化运作模式

部分酒店开始尝试将自身资源转化为隔离服务。例如,浙江安吉县的部分酒店推出“隔离套餐”,包含3晚、5晚、7晚等不同选择,价格从880元到2369元不等。广西南宁一家酒店则推出5日1099元的套票,涵盖每日消毒、机器人送餐等服务。这种模式不仅缓解了政府压力,也为社会提供了更多选择。

2. 特殊人群与免疫力低下者需特别关注的隔离措施

2.1 免疫力低患者及特殊群体的隔离需求分析

免疫力低下的人群,如肿瘤患者、呼吸系统疾病患者、心脑血管疾病患者、慢性肾功能衰竭患者以及自身免疫缺陷疾病患者,感染风险远高于普通人。这类人群一旦感染,病情发展迅速,恢复难度大。同时,产妇和婴幼儿等特殊群体因身体机能尚未完全发育或处于特殊生理阶段,同样需要更严格的防护措施。因此,针对这些人群的隔离方案必须更加细致和科学。

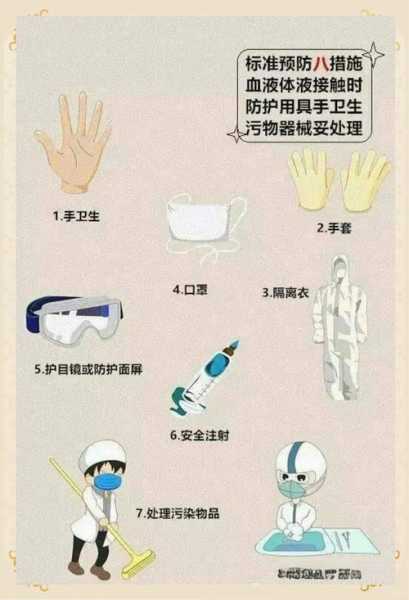

2.2 医疗机构如何设置隔离室与执行隔离措施

医疗机构在面对免疫力低下患者时,通常会设立专门的隔离室,确保患者与普通病区之间有物理隔断。这些隔离室不仅配备独立通风系统,还设有可调配空间,以应对突发情况。医护人员在接触患者前,会严格穿戴防护装备,并严格执行手部消毒流程。此外,所有进入隔离区域的人员都需经过健康筛查,避免交叉感染。

2.3 “飞沫+接触”隔离方式在病区的应用

对于一些高传染性疾病的患者,医疗机构普遍采用“飞沫+接触”双重隔离措施。飞沫传播主要通过呼吸道分泌物在空气中扩散,而接触传播则通过直接或间接接触传播病毒。因此,在病区内,患者需佩戴口罩,保持社交距离,医护人员在操作过程中也需全程佩戴手套、护目镜等防护用品。这种双重隔离方式能最大限度降低病毒传播风险,保护医护人员和周围患者的安全。

3. 常见传染病的传播途径与隔离必要性

3.1 不同感染性疾病的传播方式解析

传染病的传播方式多种多样,主要分为呼吸道传播、消化道传播、血液传播、接触传播和虫媒传播等类型。比如,肺结核和流感主要通过空气中的飞沫传播,而乙肝和艾滋病则主要通过血液或体液传播。麻疹和水痘则依靠直接接触或飞沫传播,而疟疾和登革热则是通过蚊虫叮咬传播。了解这些传播方式,有助于我们更精准地采取防护措施,防止疾病扩散。

3.2 需要集中隔离的传染病名单及其危害

在众多传染病中,部分疾病因其高传染性和潜在致命风险,被列为需要集中隔离的病种。例如,肺鼠疫、肺结核、非典型性肺炎(SARS)、人感染高致病性禽流感(H5N1)、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、猩红热、肺炭疽以及流行性出血热等,都属于高风险传染病。这些疾病一旦爆发,可能引发大规模感染,对公共健康构成严重威胁。因此,及时发现并实施集中隔离,是控制疫情的关键手段。

3.3 传染病防控中隔离措施的重要性

隔离措施是传染病防控中最基础也是最有效的手段之一。通过将感染者与健康人群分隔开,可以有效减少病毒或细菌的传播机会,避免疫情进一步扩大。尤其是在面对高传染性疾病时,隔离不仅保护了患者自身,也保护了周围人群的安全。同时,隔离还能为医疗资源的合理调配提供保障,确保重症患者能够得到及时救治。因此,无论是在医疗机构还是社区层面,科学合理的隔离措施都是疫情防控的重要环节。

4. 家庭居家隔离政策的试点与适用范围

4.1 北京、广州等地允许特定人群居家隔离

在疫情防控进入常态化阶段后,部分城市开始探索更加灵活的隔离方式。北京、广州等地区率先试点家庭居家隔离政策,允许部分特殊群体在符合一定条件的情况下,选择在家中进行隔离。这一政策主要针对孕妇、照护儿童的父母以及部分轻症感染者,他们可以根据自身情况申请居家隔离,避免集中隔离带来的不便和心理压力。

4.2 居家隔离的条件与社区评估机制

并非所有感染者都可以申请居家隔离,相关部门制定了严格的准入标准。首先,申请人需经过专业医生评估,确认其病情属于轻症或无症状感染,并且没有明显的传染风险。其次,居住环境必须满足基本的隔离要求,例如有独立房间、通风良好、具备基本生活设施等。最后,社区需要对申请人的居住条件进行实地考察,并与居民沟通,确保不会对周边人员造成影响。

4.3 居家隔离期间的健康管理与防护要求

居家隔离期间,感染者需严格遵守防疫规定,不得擅自外出。社区会安排专人定期上门随访,了解健康状况,并提供必要的生活支持。同时,感染者需每天监测体温、记录身体变化,并按照指导完成核酸检测。对于有基础疾病的患者,还需配合医生进行远程诊疗,确保病情稳定。此外,家庭成员也需加强个人防护,如佩戴口罩、勤洗手、保持室内清洁等,以降低交叉感染的风险。

5. 未来隔离政策的发展趋势与公众认知

5.1 集中隔离与居家隔离的平衡与优化

随着疫情防控逐步走向常态化,如何在保障公共卫生安全的同时,兼顾个体生活便利和心理舒适度,成为政策制定者关注的重点。未来隔离政策将更加注重“集中隔离”与“居家隔离”的灵活搭配,根据不同人群的需求、病情严重程度以及居住条件,提供差异化的隔离方案。这种平衡不仅有助于提高隔离效率,也能减少社会资源的浪费。

5.2 社会对隔离政策的理解与接受度

公众对隔离政策的认知直接影响政策的执行效果。近年来,随着疫情反复和防控措施的不断调整,越来越多的人开始理解并支持科学合理的隔离安排。尤其是针对特殊群体的居家隔离试点,得到了广泛认可。但与此同时,部分人仍存在对隔离措施的误解或抵触情绪,认为隔离影响生活自由。因此,加强科普宣传、提升信息透明度,是增强社会信任的关键。

5.3 疫情常态化下隔离措施的长期规划

疫情不会一夜消失,未来的隔离政策需要具备更强的适应性和可持续性。政府和医疗机构正在探索建立一套更加完善的隔离管理体系,包括完善隔离场所的标准化建设、优化隔离人员的健康管理流程、提升社区应对能力等。同时,借助数字化手段,如远程监测、智能预警系统等,进一步提高隔离工作的精准度和响应速度,让隔离政策在长期运行中更加高效、人性化。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!