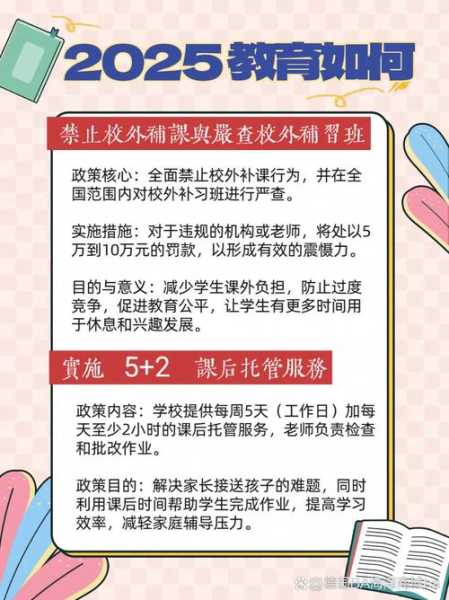

1. 教育新政落地:10月15日起全国禁止补课

1.1 政策背景与实施目的

2023年10月15日,一个让无数家长和学生都关注的日子即将到来。教育部宣布全面禁止任何形式的补课行为,这不仅是教育领域的重大调整,更是对当前教育生态的一次深刻反思。长期以来,课外补习班成为许多家庭的日常,孩子们在课余时间奔波于各个培训班之间,身心疲惫。新政策的出台,正是为了打破这种恶性循环,让教育回归本质,让学生有更多时间去探索兴趣、发展个性,真正实现全面发展。

1.2 全国范围内的适用对象及内容

这次政策覆盖范围非常广泛,不仅包括学科类的补课,也涵盖非学科类的培训活动。无论是线上还是线下,所有校外培训机构、补习班、家教等都将被纳入禁令范围。这意味着,这些机构要么转型为公益性质,要么彻底退出市场。政策的严格执行,旨在从源头上减少学生的学习压力,推动教育资源更加公平地分配,避免因补课而加剧的教育不公现象。

2. 补课禁令背后的社会影响与争议

2.1 家长与教育工作者的不同声音

政策一出,社会各界的反应迅速而强烈。一部分家长表示支持,认为这能让孩子有更多时间休息和培养兴趣,减少焦虑感。他们希望孩子能在轻松的环境中成长,而不是被分数和排名所束缚。但另一部分家长则感到担忧,担心孩子的学习进度会被拉下,尤其是那些原本依赖补课来提升成绩的学生。教育工作者中也存在分歧,有人认为这是推动教育公平的好机会,也有人担心执行难度大,难以真正落实到位。

2.2 对学生、教师及培训机构的冲击

对于学生来说,补课禁令意味着他们的学习方式将发生巨大变化。过去依靠课外辅导提升成绩的孩子,现在需要在课堂上更加专注,或者寻找其他学习资源。这对自律性差的学生来说是个挑战。对教师而言,压力也随之增加,他们需要在有限的时间内完成更多的教学任务,同时还要关注学生的个性化发展。而对培训机构来说,这场政策风暴无疑是一场“生死战”,许多机构面临转型或倒闭的风险,从业者的生活也因此受到影响。

3. 新规执行机制与监管措施

3.1 教育部的监管平台建设与信息化管理

教育部在新规实施前,已经着手搭建全国统一的监管平台。这个平台将整合各地教育数据,实时监控培训机构的运营情况,确保政策落地无死角。通过大数据分析,相关部门能够快速识别违规行为,比如隐蔽补课或变相收费,从而及时介入处理。这种信息化管理不仅提高了监管效率,也让政策执行更加透明和公正。

3.2 地方教育部门的督导与落实要求

在中央层面建立监管体系后,地方教育部门被赋予了重要职责。各地需按照教育部的统一部署,制定具体的实施方案,并加强对辖区内学校和培训机构的日常监督。督导工作将定期展开,重点检查是否存在违规补课现象,同时也要评估政策对当地教育生态的影响。地方教育部门还需建立反馈机制,收集一线教师、家长和学生的意见,为后续政策调整提供依据。

3.3 多部门联动强化执法力度

为了确保新规严格执行,教育部联合公安、市场监管等多部门开展专项治理行动。这些部门将共同打击非法补课行为,查处违规机构,并依法追责相关责任人。执法过程中,将采用明察暗访、群众举报等多种方式,形成全方位的监管网络,让任何试图绕过政策的行为都无所遁形。

3.4 建立奖惩机制提升执行效果

政策执行不仅是约束,也需要激励。教育部鼓励各地探索建立正向激励机制,对严格遵守新规的学校和机构给予表彰和资源倾斜。同时,对于屡次违规的单位和个人,将采取严厉处罚措施,包括停业整顿、罚款甚至吊销资质。这种奖惩分明的机制有助于增强政策的权威性,也让各方更重视新规的落实。

3.5 加强社会监督与公众参与

除了官方监管,社会力量的参与同样关键。教育部鼓励媒体、家长委员会和社会组织参与到政策监督中来,形成多方共治的局面。公众可以通过举报平台反映问题,相关部门也会定期公布整治成果,增强政策的公信力。这种开放透明的模式,让每一位关心教育的人都能成为政策执行的参与者。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!