1. 上海疫情最新消息:疫情何时结束引发关注

上海疫情最新动态持续牵动人心,尤其是“疫情什么时候结束”成为公众最关心的话题之一。随着上海累计感染人数突破15万,不少市民开始焦虑,希望尽快看到疫情拐点的出现。

上海市目前仍处于疫情高位运行阶段,尽管采取了多项防控措施,但新增病例依然不断出现。这种状况让不少人感到困惑,为什么封闭管理后还会不断有新病例?

疫情规模远超两年前的武汉,这不仅反映了病毒传播的严重性,也凸显了当前防疫工作的复杂性。面对如此严峻的形势,社会各界都在密切关注疫情的走向和官方的应对策略。

专家对疫情走势的预测存在分歧。有的认为拐点即将到来,有的则表示疫情仍在扩散期,需要更长时间才能看到明显变化。这些不同的声音也让公众对疫情结束时间更加不确定。

(上海疫情最新消息什么时候结束(疫情什么时候结束))

(上海疫情最新消息什么时候结束(疫情什么时候结束))在这样的背景下,“上海疫情什么时候结束”不仅是普通市民的关注点,也成为媒体和政策制定者讨论的重要议题。如何科学研判疫情趋势,是当前最重要的任务之一。

随着新一轮核酸检测和三区管理方案的推进,上海正在尝试通过更精准的防控手段来控制疫情。这一系列措施是否能有效遏制病毒传播,还需要时间来验证。

公众对疫情防控工作的期待与现实之间的落差,也引发了更多讨论。在疫情尚未明显缓解的情况下,如何平衡防疫与生活,成为大家共同面对的问题。

不管怎样,疫情何时结束依然是一个充满变数的问题。无论是专家分析还是官方通报,都指向了一个事实:这场疫情的结束,需要时间和努力,也需要每一个人的配合与坚持。

对于上海市民来说,了解最新的疫情信息、关注官方发布的政策调整,是应对当前局势的重要方式。同时,保持理性心态,积极配合防疫工作,也是每个人应尽的责任。

最终,疫情的结束不仅仅是一个时间节点的问题,而是整个社会共同努力的结果。只有大家齐心协力,才能早日迎来疫情的真正好转。

2. 上海疫情政策调整:全员核酸检测与三区管理

上海市政府近日宣布,将开展新一轮的全员核酸检测,这是继此前多次检测后的一次重要部署。这一举措旨在更全面地掌握疫情动态,为后续防控提供数据支持。

在全员核酸检测的基础上,上海还推出了“三区阶梯式管理”方案。所谓三区,是指根据疫情风险等级,将区域划分为封控区、管控区和防范区,实施差异化的管理措施。这种分类方式有助于精准防控,减少不必要的资源浪费。

政策调整的背后,是上海面对持续高位运行的疫情所做出的应对。通过大规模筛查和分级管理,政府希望尽快发现潜在感染者,阻断病毒传播链条,从而为疫情拐点的到来创造条件。

全员核酸检测的推进,需要大量人力物力的支持。从社区工作人员到医护人员,大家都在加班加点,确保检测工作高效有序进行。这种高强度的工作节奏,也反映出当前防疫任务的紧迫性。

三区管理的实施,对居民的生活产生了直接影响。封控区的居民需要严格居家隔离,管控区则限制出行,而防范区的居民虽然相对自由,但也需保持警惕,避免聚集和交叉感染。

政策调整的目的在于提高防控效率,同时尽量减少对正常生活的影响。通过科学划分区域,政府可以更有针对性地调配资源,确保重点区域得到优先保障。

这一轮政策调整,也体现了上海在疫情防控上的灵活性和适应性。面对不断变化的疫情形势,政府不断优化措施,力求在最短时间内实现精准防控。

对于市民来说,了解并配合这些新政策至关重要。无论是参与核酸检测,还是遵守三区管理规定,每个人的努力都是推动疫情防控的重要力量。

随着政策的逐步落实,公众对疫情的担忧也在逐渐缓解。尽管过程充满挑战,但每一次检测、每一项措施,都在为最终战胜疫情奠定基础。

上海的防疫政策正在经历一次重要的调整,这不仅是对当前疫情的回应,也是对未来防控工作的提前布局。只有不断优化策略,才能在复杂多变的形势中找到突破口,早日迎来疫情的结束。

3. 上海副市长哽咽道歉:疫情压力下的公众情绪

上海副市长在一次公开场合中,面对镜头哽咽道歉,这一幕让无数网友感到震惊和心疼。他坦言,面对当前的疫情形势,政府的工作仍有不足,对市民的困扰表示深深的歉意。

这次道歉并非偶然,而是源于近期上海疫情持续高位运行,居民的生活受到严重影响。许多家庭被困在封闭小区,物资供应紧张,心理压力不断累积,情绪逐渐失控。

公众对疫情防控工作的质疑声此起彼伏。有人认为,封控措施过于严格,导致生活不便;也有人担心,政策执行过程中存在不透明、不一致的情况,影响了大家的信任感。

市民对封闭管理中持续新增病例的困惑尤为突出。明明已经实行了严格的管控,为什么还是不断出现新病例?这种疑问背后,是人们对防疫效果的怀疑和对未来的不安。

一位家住浦东的居民表示,自己已经居家隔离多日,但每天看到新增数据依然感到焦虑。“我们不是不配合,只是希望看到更明确的进展和希望。”他的声音中带着无奈。

公众的情绪不仅仅停留在抱怨层面,更多人开始反思防疫政策的合理性与科学性。他们希望政府能够更加透明地公布信息,让市民了解真实情况,而不是一味地“捂着”或“回避”。

在社交媒体上,“上海副市长哽咽道歉”的话题迅速登上热搜,引发广泛讨论。许多人留言表达支持,但也有人提出批评,认为政府应该更快做出调整,减少对民众的影响。

市民的反应反映出当前社会情绪的复杂性。一方面,大家理解防疫的重要性;另一方面,长时间的隔离和不确定性也让人心力交瘁。这种矛盾心理,成为疫情时期最真实的写照。

一些社区志愿者也在努力安抚居民情绪,组织线上活动、提供心理疏导服务,帮助大家缓解焦虑。这些举动虽小,却为城市注入了一丝温暖与希望。

副市长的道歉,或许只是一个开始。它提醒我们,在这场没有硝烟的战争中,除了科学防控,还需要更多的沟通与理解。只有让公众感受到被重视,才能凝聚起更大的力量,共同迎接疫情的结束。

4. 专家解读:为何上海疫情迟迟未见拐点

上海疫情的持续高位运行,让许多市民感到焦虑。尽管已经采取了严格的封控措施,但新增病例依然不断出现,这让不少人开始思考:为什么疫情迟迟没有出现拐点?

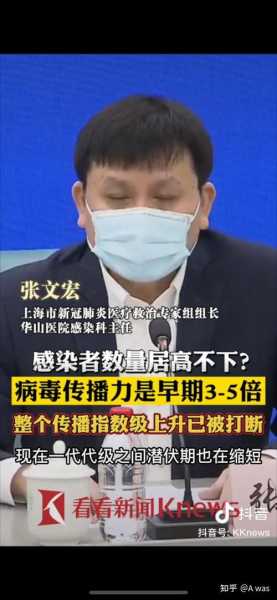

香港大学医学院教授金冬雁对此提出了自己的看法。他认为,按照常规逻辑,封城等强力措施应该能在几天内看到效果,但上海的数据却迟迟未能被压下来,这让他感到困惑。

金冬雁分析了三种可能的原因。第一种是感染人群存量大,分布在不同地区,导致病例陆续被发现;第二种是大规模核酸筛查和居民抢购时产生的聚集性传播;第三种是居家隔离期间,一人传染一家的情况。

病毒学家常荣山则从另一个角度给出了警示。他指出,核酸检测的场所和设施可能是病毒传播的重要途径。虽然很多人担心外卖和快递会带来风险,但他认为,相比这些,核酸检测环境的污染更值得警惕。

常荣山还提到,目前上海的疫情仍处于扩散期,单日新增数据尚未到达峰值。他将传染病流行分为五个阶段,目前上海正处于传入期和扩散期之间,拐点尚未到来。

他进一步解释,传染病在前期通常会出现倍增现象,而上海目前的数据并未显示出明显的下降趋势,上升速度也并不迅猛。这意味着疫情还在持续扩散中。

金冬雁则表示,拐点往往是事后才能判断的。从目前公布的数据来看,很难准确预测疫情的规模和走向。他建议公众保持耐心,关注官方信息,而不是过度猜测。

天津南开大学黄森忠团队也在近期发布了一份疫情研判简报,预测上海本轮疫情将在五月初逐渐平复,单日新增将下降至100例以内。这一预测为公众提供了一定的参考。

不同专家的观点虽然各有侧重,但都指向一个共同点:上海的疫情形势复杂,拐点的到来需要时间。目前的防控措施仍在努力控制局面,但成效尚需观察。

无论是专家的分析还是官方的通报,都提醒我们,面对奥密克戎这种传播力极强的病毒,防疫工作仍然面临巨大挑战。只有通过科学手段和全民配合,才能逐步迎来转机。

5. 疫情防控手段:核酸检测、隔离与方舱医院

上海的疫情防控工作,始终围绕着三大核心手段展开:核酸检测、隔离措施和方舱医院的建设。这些措施不仅是应对疫情的关键工具,也直接影响着市民的生活节奏和心理状态。

从最初的封城政策到后来的大范围核酸检测,上海的防疫策略经历了多次调整。尤其是在奥密克戎病毒传播力极强的情况下,传统的防控手段显得尤为重要。核酸检测成为掌握疫情动态的重要依据,也成为居民生活中的常态。

方舱医院在此次疫情中扮演了关键角色。它们不仅为轻症患者提供了集中隔离的场所,也为医疗资源紧张的城市缓解了压力。上海在短时间内迅速建起多个方舱医院,确保了感染者能够得到及时收治。

隔离措施是疫情防控的核心环节之一。无论是居家隔离还是集中隔离,都旨在切断病毒传播链。然而,随着疫情持续,一些居民开始对隔离政策产生疑问,尤其是当封闭管理下仍出现新增病例时。

居民的生活方式也在防疫措施的影响下发生改变。许多人不得不减少外出,依赖线上购物和社区团购来维持日常所需。这种变化虽然带来了一定的便利,但也引发了新的问题,比如物资供应紧张和配送效率低下。

在防疫过程中,如何平衡居民生活需求与疫情防控目标,成为政府和相关部门需要持续思考的问题。既要保证防疫效果,又要尽量减少对民众正常生活的干扰,这是一道复杂的考题。

疫情的不确定性让很多人对未来感到迷茫。尽管官方不断发布信息,但具体何时能结束疫情,依然是一个悬而未决的问题。这种不确定性也让公众的情绪更加复杂。

疫情防控手段的实施,离不开每一位市民的配合。无论是参与核酸检测,还是遵守隔离规定,每个人的行动都在为整个社会的防疫工作贡献力量。这种集体意识是战胜疫情的重要基础。

面对持续的疫情,上海的防疫体系正在不断完善。通过优化检测流程、提升隔离效率和加强方舱医院管理,政府正努力寻找更有效的防控路径。这些改进将直接影响未来的疫情走势。

无论未来如何发展,核酸检测、隔离与方舱医院仍然是疫情防控不可或缺的一部分。它们不仅是科学防疫的体现,也是社会稳定运行的重要保障。只有坚持科学防控,才能逐步迎来疫情的转机。

6. 专家预测:上海疫情何时迎来拐点

上海疫情的走势一直是公众关注的焦点,尤其是在当前形势下,大家最关心的问题就是“疫情什么时候结束”。这一问题不仅关系到个人生活,也影响着整个城市的运行节奏。

专家们对上海疫情的拐点预测存在明显分歧。有人持乐观态度,认为随着新一轮核酸检测和三区管理措施的推进,疫情将在近期出现明显好转。但也有人认为,目前的疫情仍处于扩散期,拐点可能还需要更长时间才能到来。

上海交通大学国际与公共事务学院的赵大海教授给出了一个较为积极的判断。他认为,随着第二轮检测的完成,上海这波疫情将在本周末迎来拐点,预计在四月中下旬实现清零,五一节后大部分区域将恢复常态。

然而,病毒学家常荣山则持更为谨慎的态度。他指出,目前上海的单日新增病例尚未达到峰值,疫情仍处于扩散期。按照传染病流行的五个阶段来看,上海目前还处于传入期和扩散期之间,真正的拐点可能要等到5月之后才会出现。

常荣山进一步解释说,奥密克戎病毒的传播力极强,且无症状感染者占比极高,使得疫情防控难度大大增加。在这种情况下,即使采取严格的防控措施,疫情的下降曲线也不会像以往那样迅速。

天津南开大学黄森忠团队也在近日发布了疫情研判简报,预测上海本轮疫情将在五月初逐渐平复,单日新增病例有望下降至100例以内。这一预测为公众提供了一个相对清晰的时间框架,也让人们看到了希望。

不过,也有专家认为,拐点往往是事后才被确认的,目前的数据尚不足以准确判断疫情的具体走向。香港大学医学院教授金冬雁就表示,从现有信息来看,很难确定疫情是否会如期迎来拐点。

除了专家的预测,市民对于疫情结束时间的关注也日益高涨。很多人开始在社交媒体上讨论“上海疫情什么时候结束”,这种情绪反映了人们对恢复正常生活的迫切期待。

尽管专家们的预测各有不同,但有一点是共识的:疫情的结束并非一蹴而就,而是需要持续的努力和科学的应对。无论是政府还是市民,都需要保持耐心,积极配合各项防疫措施。

对于未来,虽然充满不确定性,但只要各方共同努力,疫情终将迎来转机。无论是专家的预测,还是市民的期待,都指向同一个方向——疫情终将过去,生活将重回正轨。

7. 上海疫情结束时间展望:官方通报与公众期待

上海疫情的走向一直是大家关注的核心话题,尤其是在当前形势下,“上海疫情什么时候结束”成了许多人心中最大的疑问。这个问题不仅关乎个人生活,也影响着整个城市的运转节奏。

官方对疫情动态的通报始终是公众获取信息的重要渠道。4月9日,上海市举行疫情防控新闻发布会,透露了最新的防控措施和政策调整。这些信息对于市民了解疫情现状、调整生活安排具有重要意义。

在发布会上,官方提出拟再开展一次全员核酸检测,并依据风险程度实施三区阶梯式管理。这一举措被视为控制疫情的重要手段,也是公众期待的一个关键信号。

公众对“上海疫情什么时候结束”的关注持续升温,社交媒体上关于疫情结束时间的讨论层出不穷。很多人希望得到一个明确的答案,以便规划未来的出行、工作和生活。

尽管官方不断更新疫情数据和防控政策,但疫情的实际进展仍存在不确定性。这种不确定性让许多人感到焦虑,也增加了对政府决策的信任度要求。

公众期待的不仅是疫情结束的时间点,更是对防疫措施有效性的认可。大家希望看到的是,每一次核酸检测、每一次政策调整都能带来实质性的改变,而不是重复性的操作。

在这个过程中,市民的情绪也在不断变化。有人对政府的努力表示支持,也有人对防控效果提出质疑。这种情绪波动反映了人们对疫情的复杂心理状态。

未来,疫情的走向仍然充满变数。无论是专家的预测,还是官方的通报,都只是基于现有数据做出的判断。真正的拐点何时出现,还需要时间来验证。

对于普通市民来说,保持理性、配合防疫、关注权威信息是当前最重要的任务。只有通过共同努力,才能逐步接近疫情结束的目标。

虽然目前无法给出确切的结束时间,但只要各方继续努力,疫情终将被控制,生活也将逐步恢复正常。公众的期待和政府的行动,都在为这一目标而努力。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!