1. 天门市发现3例无症状感染者:疫情动态与传播路径

1.1 3例无症状感染者的来源及行程轨迹

近日,天门市在对集中隔离人员进行例行核酸检测时,发现了3例无症状感染者。这3人均为西藏返回人员,他们在旅途中先后经过西藏、青海、甘肃、陕西等地。

这些人员于8月27日抵达天门后,第一时间被安排进入集中隔离点,未与外界有直接接触。这一及时的防控措施有效避免了更大范围的扩散风险。

目前,这3例无症状感染者已被闭环转运至武汉市金银潭医院,接受进一步医学观察和治疗。相关密切接触者也已全部落实管控,确保疫情不扩散。

此次事件再次凸显了跨省流动人员的疫情防控重要性,尤其是对于近期疫情多发地区的返乡人员,更需加强健康监测和管理。

(天门发现3例无症状感染者是哪里的,无症状感染者八大表现)

(天门发现3例无症状感染者是哪里的,无症状感染者八大表现)通过详细追踪行程轨迹,相关部门能够迅速锁定潜在风险点,为后续防疫工作提供精准依据。

1.2 疫情防控措施及时响应与闭环管理

在发现3例无症状感染者后,天门市立即启动应急响应机制,确保信息通报、人员转运、环境消杀等环节高效运转。

闭环管理成为此次疫情防控的关键手段。从发现到转运,每个环节都严格按照规范执行,防止病毒外溢风险。

相关重点人员的排查和隔离工作也在短时间内完成,最大限度减少社会面传播的可能性。

通过快速反应和严密防控,天门市展现出较强的应急管理能力,也为其他地区提供了可借鉴的经验。

这一事件提醒我们,面对无症状感染者,必须保持高度警惕,严格执行各项防控措施,做到早发现、早处置。

1.3 无症状感染者对当地疫情防控的影响

无症状感染者的存在,使得疫情防控难度显著增加。他们没有明显症状,却具备传染性,容易造成隐匿性传播。

此次天门市出现的3例无症状感染者,虽然未引发大规模疫情,但仍然给当地带来了不小的防控压力。

防控部门需要加强对重点人群的监测,尤其是来自高风险地区的人员,确保不留死角。

这次事件也反映出当前疫情防控工作的复杂性和长期性,不能掉以轻心。

通过不断优化防控策略,提升检测效率和应急响应速度,才能更好地应对类似情况,保障公众健康安全。

2. 无症状感染者的定义与识别难点

2.1 无症状感染者的医学定义与分类

无症状感染者指的是那些感染了新冠病毒,但并未表现出任何明显临床症状的人群。他们可能没有发热、咳嗽、乏力等常见症状。

医学上,这类人群通常通过核酸检测或抗原检测被发现,即使在没有任何不适的情况下也可能携带病毒。

无症状感染者并不等于健康人,他们仍然具备传播病毒的能力,因此在疫情防控中不容忽视。

根据国家卫健委的定义,无症状感染者分为两种类型:一种是处于潜伏期尚未出现症状,另一种是始终未表现出症状的感染者。

这类人群的存在使得疫情防控工作更加复杂,需要更严格的监测和管理措施。

2.2 无症状感染者在实际检测中的识别挑战

无症状感染者由于没有明显症状,往往不会主动就医,导致漏检风险增加。

在常规体检或日常筛查中,如果没有针对性地进行核酸检测,很难发现这些感染者。

病毒检测存在窗口期,部分人在感染初期可能无法被准确检测出来,增加了识别难度。

不同地区的检测能力差异也会影响无症状感染者的识别效率,部分地区可能存在资源不足的问题。

为了提高识别率,需要加强重点人群的定期检测,尤其是高风险地区返乡人员和密切接触者。

2.3 无症状感染者与有症状感染者的区别分析

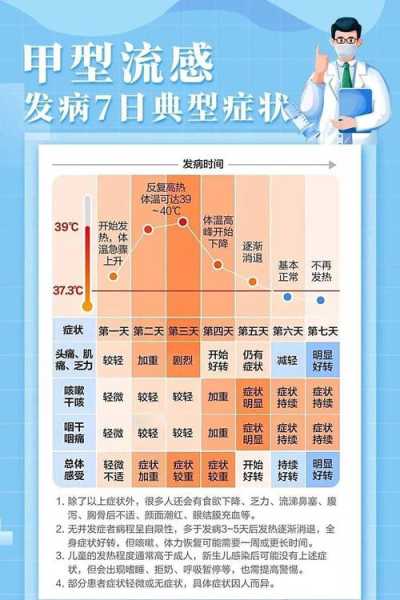

最直观的区别在于是否有明显症状。有症状感染者会表现出发热、咳嗽、呼吸困难等症状,而无症状感染者则没有这些表现。

从传染性来看,两者都具有传播能力,但无症状感染者因不易察觉,更容易造成隐匿性传播。

在诊断过程中,有症状感染者通常会被优先排查,而无症状感染者则依赖于大规模筛查才能被发现。

无症状感染者在医学观察期内可能发展为有症状感染者,因此需要持续关注其健康状况。

无论是哪种类型的感染者,都需要及时隔离和治疗,以防止疫情进一步扩散。

3. 无症状感染者八大表现解析

3.1 传播隐匿性与隐性传播风险

无症状感染者在没有明显症状的情况下,仍然具备传染性,这使得他们在人群中难以被识别。

由于没有发热、咳嗽等典型症状,他们可能在日常生活中正常活动,增加了病毒传播的隐蔽性。

这种隐匿性传播让疫情防控面临更大挑战,尤其是在人员密集区域或公共场所。

感染者可能在不知情的情况下将病毒传给家人、同事或朋友,造成链式感染。

提高公众对无症状传播的认知,有助于减少不必要的接触和交叉感染风险。

3.2 就诊不积极与自我忽视现象

一些无症状感染者因症状轻微或没有明显不适,不会主动前往医院就诊。

他们可能误以为自己没有感染,从而忽略检测和隔离的重要性。

自我忽视现象可能导致疫情扩散,尤其是在返乡人员或流动人口中更为常见。

加强健康教育和宣传,有助于提高人们对无症状感染的警惕性。

鼓励高风险人群定期进行核酸检测,是发现潜在感染者的重要手段。

3.3 检测窗口期与漏检问题

新冠病毒存在检测窗口期,部分感染者在感染初期可能无法被准确检测出来。

即使进行了核酸检测,也可能因为采样不当或时间点不合适而出现假阴性结果。

窗口期内的无症状感染者容易被漏检,增加防控盲区。

为了提高检测准确性,需要结合抗原检测、血清学检测等多种方式综合判断。

定期筛查和动态监测是降低漏检率的关键措施,尤其适用于重点人群。

3.4 潜伏期症状的不确定性

无症状感染者可能处于潜伏期,此时虽然未表现出症状,但已经具有传染性。

潜伏期长短因人而异,有的可能几天内出现症状,有的则长时间保持无症状状态。

在医学观察期内,部分感染者可能发展为有症状病例,需要持续关注其健康状况。

潜伏期的不确定性增加了疫情防控的复杂性和难度。

严格实施隔离观察和跟踪管理,有助于及时发现潜在风险。

3.5 个体体质差异与免疫反应不同

不同人的免疫系统对病毒的反应存在差异,有些人可能长期保持无症状状态。

体质较强的人可能在感染后不出现明显症状,但依然携带病毒并具备传染能力。

免疫力低下的人群更容易发展为有症状感染者,需特别关注。

个体差异使得无症状感染者的识别和管理更加复杂。

了解自身健康状况,做好定期检查,有助于提升个人防护意识。

3.6 核酸转阴与传染性的变化

无症状感染者在一定时间内可能核酸转阴,表明体内病毒载量下降甚至消失。

核酸转阴并不意味着完全无传染性,仍需根据具体情况进行判断。

传染性会随着病情进展和免疫反应的变化而有所波动。

医疗机构通常通过多次检测来确认是否真正解除隔离。

严格遵循防控要求,确保安全解除隔离,是防止二次传播的重要环节。

3.7 消化系统症状的潜在表现

虽然无症状感染者主要表现为呼吸系统症状缺失,但部分人可能出现消化系统不适。

常见症状包括腹泻、恶心、呕吐、食欲不振等,这些可能被误认为普通肠胃问题。

消化系统症状有时会被忽视,导致感染者未能及时接受检测。

了解这些非典型症状,有助于提高早期发现的可能性。

出现持续性消化不适时,应考虑新冠病毒感染的可能性,并及时就医。

3.8 精神与神经系统症状的复杂影响

新冠病毒可能影响大脑功能,引发脑雾、头晕、失眠等神经系统症状。

一些感染者在感染后会出现焦虑、抑郁等情绪问题,影响日常生活质量。

这些精神和神经症状可能持续较长时间,甚至在康复后仍存在。

无症状感染者也可能经历这些复杂的心理和生理变化。

关注心理健康,提供必要的支持和干预,是全面防控的重要组成部分。

4. 无症状感染者对疫情防控的挑战

4.1 隐性传播对社会面防控的压力

无症状感染者因为没有明显症状,容易在日常生活中与他人密切接触,增加了病毒隐性传播的风险。

他们可能在超市、学校、办公室等公共场所活动,使得疫情扩散更加难以控制。

这种隐性传播让防疫工作面临更大的压力,尤其是在人口流动频繁的城市中。

社会面防控需要更严格的监测和管理措施,才能有效识别潜在风险。

加强社区排查和健康监测,是应对隐性传播的重要手段。

4.2 快速筛查与精准防控的难度

无症状感染者的存在让快速筛查变得更加复杂,传统方法难以及时发现所有潜在感染者。

疫情防控需要依赖大规模核酸检测和抗原检测,但实际操作中仍存在效率和覆盖面的问题。

如何在短时间内精准锁定高风险人群,是当前防疫工作的难点之一。

提高检测技术的灵敏度和准确性,有助于提升筛查效率和防控效果。

建立动态监测机制,结合大数据分析,是实现精准防控的关键方向。

4.3 公众意识与防护行为的重要性

无症状感染者带来的隐形威胁,要求公众提高警惕,不能因为没有症状就放松防范。

许多人对无症状感染的认知不足,容易忽视自身防护,导致疫情反弹。

加强健康教育,普及无症状感染的知识,有助于提升全民防疫意识。

佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基础防护措施,仍是防止病毒传播的有效方式。

每个人都应成为疫情防控的第一道防线,主动配合防疫政策,共同维护公共安全。

5. 应对无症状感染者的防控策略

5.1 加强核酸检测与抗原检测频率

无症状感染者具有较强的隐匿性,常规筛查难以及时发现,因此需要提高检测频率。

对重点人群和高风险区域实施高频次核酸检测,有助于早发现、早隔离、早治疗。

抗原检测作为补充手段,能够在短时间内提供初步筛查结果,提升防控效率。

推动“应检尽检”政策落实,确保各类人员都能定期接受检测,降低漏检风险。

建立动态调整机制,根据疫情变化灵活调整检测频次,实现精准防控。

5.2 提高重点人群的监测覆盖率

针对医护人员、学校师生、公共交通从业者等重点人群,加强健康监测和追踪管理。

对入境人员、集中隔离人员、密切接触者等高风险群体,实行全程闭环管理。

利用信息化手段建立个人健康档案,实时掌握重点人群的健康状况。

在大型活动或节假日前,提前部署专项监测措施,防止聚集性传播风险。

通过网格化管理方式,将防控责任细化到每个社区、每个家庭,提升整体防控能力。

5.3 推动疫苗接种与加强针接种工作

疫苗接种是预防新冠病毒感染最有效的手段之一,尤其是对无症状感染者的防护作用显著。

鼓励符合接种条件的人群尽快完成全程接种,增强自身免疫屏障。

对已完成基础免疫的人群,及时接种加强针,提升抗体水平,延长保护时间。

开展疫苗接种宣传和答疑活动,消除群众疑虑,提高接种意愿和依从性。

建立疫苗接种数据共享平台,方便居民查询接种记录,便于后续健康管理。

5.4 强化个人防护与健康教育宣传

个人防护是防控无症状感染者传播的第一道防线,必须持续保持良好习惯。

倡导佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基本防疫措施,减少交叉感染风险。

通过社区公告、社交媒体、新闻报道等多种渠道,普及无症状感染的知识。

鼓励居民关注自身健康状况,如出现异常症状及时就医,避免延误病情。

结合实际案例开展健康教育,增强公众对疫情防控的认知和行动力。

6. 天门市疫情应对经验与未来展望

6.1 天门市在此次事件中的应急处理

天门市在发现3例无症状感染者后,迅速启动应急预案,确保信息透明和行动高效。

对相关人员进行集中隔离,第一时间完成闭环转运,避免病毒进一步扩散。

通过多部门协作,快速锁定密切接触者并实施精准管控,防止疫情外溢。

加强对重点区域的排查力度,提升防控工作的科学性和针对性。

在整个过程中,政府与社区紧密配合,保障了居民的基本生活需求和心理疏导。

6.2 无症状感染者防控工作的改进方向

针对无症状感染者的隐匿性,需要进一步优化检测策略,提高筛查精度。

推动建立更完善的健康监测系统,实现对高风险人群的动态追踪管理。

强化基层防疫能力,提升一线人员的专业水平和应变能力。

借鉴天门市的经验,探索更加灵活、高效的疫情防控模式。

加大对公众的健康教育力度,增强全民防疫意识和自我保护能力。

6.3 对全国疫情防控体系的启示与借鉴

天门市的快速反应机制为其他地区提供了可复制的防控模板。

此次事件凸显了无症状感染者防控的重要性,值得全国范围内重视。

疫情防控不能仅依赖单一手段,需要综合施策,形成多维防护网络。

提升信息化管理水平,利用大数据技术实现精准防控和资源调配。

未来疫情防控需更加注重科学研判和动态调整,提高整体应对效率。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!