1. 2023年新冠疫情整体形势回顾

1.1 全球与中国的疫情发展对比

- 2023年全球新冠疫情呈现明显缓和趋势,许多国家逐步放开管控措施。

- 中国在这一年里采取了更加科学精准的防控策略,有效控制了疫情蔓延。

- 对比全球数据,中国的感染率和死亡率均处于较低水平,展现出较强的公共卫生应对能力。

- 不同国家的疫情曲线存在差异,但总体来看,2023年全球疫情已进入相对稳定阶段。

- 中国通过动态清零政策与疫苗接种相结合的方式,为全球抗疫提供了重要经验。

1.2 新冠感染数据的显著下降趋势

- 2023年中国新冠感染人数呈现持续下降态势,数据变化非常直观。

- 全国在院感染者数量从年初的峰值162.5万人大幅减少至4月的3929例,降幅达到99.8%。

- 发热门诊就诊人数也从2022年12月的高峰286.7万人次降至4月的38.4万人次。

- 新冠病毒核酸检测阳性人数从12月的694万下降至4月的2119例,下降幅度超过99%。

- 这些数据表明,2023年中国的疫情防控工作取得了显著成效,感染风险大幅降低。

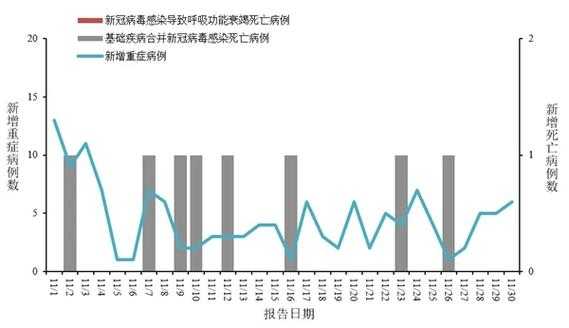

1.3 医疗系统负担的减轻情况分析

- 2023年医疗系统的压力明显缓解,医院床位使用率大幅下降。

- 高峰期的重症患者数量减少,医护人员的工作强度有所降低。

- 各地医疗机构逐步恢复常规诊疗服务,居民就医体验得到改善。

- 医疗资源的合理调配使得疫情对社会经济的影响进一步减弱。

- 医疗系统的稳定运行是2023年疫情防控成果的重要体现。

2. 2023年未感染新冠的人群特征分析

2.1 未感染人群的年龄分布

- 2023年未感染新冠的人群中,年轻人比例明显高于老年人。

- 18岁以下儿童和青少年群体由于学校防疫措施到位,感染率保持在较低水平。

- 中年人群中,部分人因工作性质较少外出,感染风险相对较低。

- 老年人群体中,接种疫苗和居家防护措施较为普遍,未感染者数量有所增加。

- 年龄越小,未感染的可能性越高,这与日常活动范围和社交频率密切相关。

2.2 地域差异与未感染率的关系

- 一线城市未感染率高于二三线城市,主要得益于更完善的防疫体系。

- 农村地区因人口密度低、流动人员少,未感染人数相对较多。

- 东部沿海地区因经济发达、医疗资源充足,感染控制效果更好。

- 西部地区虽然感染率低,但医疗条件相对较弱,存在潜在风险。

- 不同地区的防控政策执行力度不同,直接影响了当地未感染人群的比例。

2.3 职业与生活方式对感染风险的影响

- 教师、公务员等职业因工作环境相对稳定,感染机会较少。

- 医务工作者因长期接触患者,感染风险较高,但因防护措施到位,仍有一定比例未感染者。

- 高频次接触公众的职业如餐饮、交通从业者,感染风险较大。

- 居家办公或较少外出的人群,未感染率明显上升。

- 生活方式健康、注重个人卫生的人群,感染可能性更低,是未感染人群的重要组成部分。

3. 2023年新冠感染次数统计与趋势

3.1 感染人数随时间的变化曲线

- 2023年初,新冠感染人数在1月达到高峰,全国在院感染者数量一度突破162万人。

- 随着防疫措施的持续落实和疫苗接种率的提升,感染人数开始逐步下降。

- 到4月,全国在院感染者数量已降至3929例,比峰值减少了99.8%。

- 发热门诊就诊人数从12月的286.7万人次下降至4月的38.4万人次,降幅达86.6%。

- 感染人数的变化曲线显示,疫情在2023年呈现出明显的“先升后降”趋势。

3.2 不同地区感染频率的比较

- 一线城市在2023年的感染频率明显低于二三线城市,防控体系更完善。

- 农村地区的感染率虽然较低,但因医疗资源有限,一旦出现病例,传播风险更高。

- 东部沿海地区因经济活跃、人员流动频繁,感染次数相对较多。

- 西部地区由于人口密度低,感染次数较少,但监测力度不足,数据可能存在偏差。

- 不同地区的感染频率差异反映了疫情防控政策执行效果的不同。

3.3 多次感染人群的特征与健康影响

- 2023年仍有部分人经历多次感染,这与病毒变异和免疫力变化有关。

- 多次感染的人群中,年轻人比例较高,可能与其社交活动频繁有关。

- 一些医护人员因工作性质,面临更高的重复感染风险。

- 多次感染可能对身体造成一定负担,如呼吸道功能受损或免疫系统紊乱。

- 对于多次感染人群,建议加强健康监测并采取更严格的防护措施。

4. 未感染人群的保护机制探讨

4.1 接种疫苗对防止感染的作用

- 疫苗接种是2023年未感染新冠人群的重要保护屏障。

- 高覆盖率的疫苗接种显著降低了病毒传播的可能性。

- 不同类型的疫苗在预防重症和死亡方面表现突出,有效减少感染后的严重后果。

- 定期加强针接种进一步提升了免疫系统的防御能力。

- 疫苗不仅保护了个体,也在一定程度上构建了社区免疫防线。

4.2 自然免疫与群体免疫的贡献

- 一些未感染的人群可能通过接触低剂量病毒获得了一定程度的自然免疫。

- 自然免疫的形成依赖于个体的免疫系统反应能力和环境暴露情况。

- 群体免疫在部分地区已经形成,降低了病毒大规模传播的风险。

- 自然免疫与疫苗免疫相结合,为未感染者提供了双重保护。

- 这种免疫机制在控制疫情扩散中发挥了关键作用。

4.3 防护措施的有效性评估

- 佩戴口罩、保持社交距离等日常防护措施仍然有效。

- 个人卫生习惯如勤洗手、避免聚集等行为显著降低了感染风险。

- 在公共场所使用消毒液和通风设备也起到了积极作用。

- 高风险职业人群采取更严格的防护措施,如医护人员和物流人员。

- 科学合理的防护方式让许多人在2023年成功避免了感染。

5. 未感染人群的心理与社会影响

5.1 未感染者的心理状态与压力

- 2023年仍未感染新冠的人群中,不少人感受到一种复杂的情绪。

- 他们可能因为长期未被感染而产生自我怀疑,担心是否自身免疫力存在问题。

- 部分人会因周围人频繁感染而感到焦虑,担心自己是否会被“遗漏”或“忽视”。

- 社交场合中,未感染者有时会被贴上“幸运者”的标签,这种标签带来一定心理负担。

- 心理健康问题在未感染者中逐渐显现,需要更多关注和疏导。

5.2 社会认知与公众态度的变化

- 随着疫情形势变化,社会对未感染人群的看法也在悄然改变。

- 一些人开始将未感染视为一种“优势”,甚至引发不必要的比较和误解。

- 公众对未感染者的包容度有所提升,但也存在一定的偏见和不理解。

- 媒体和社交平台上关于“未感染者”的讨论增多,影响了社会整体的认知氛围。

- 这种认知变化对未感染者的生活方式和社交互动产生了实际影响。

5.3 未感染者在公共政策中的角色

- 未感染者在疫情防控政策制定中扮演着不可忽视的角色。

- 政府在制定措施时需要考虑未感染人群的权益和需求。

- 一些地区通过数据统计了解未感染人群分布,为精准防控提供依据。

- 未感染者在疫苗接种、健康监测等政策中被纳入重点管理对象。

- 他们的行为模式和健康状况成为公共卫生研究的重要参考。

6. 未来展望与防控建议

6.1 新冠病毒变异对未感染者的影响

- 病毒持续变异是未来不可忽视的风险,新的变种可能带来更高的传染性或致病性。

- 未感染人群虽然目前处于相对安全的状态,但不能掉以轻心,需关注病毒动态变化。

- 变异株的出现可能改变现有免疫屏障,使部分人面临新的感染风险。

- 科学研究和疫苗研发需要持续跟进,确保针对新变种的有效防护措施到位。

- 未感染者应保持警惕,及时获取权威信息,避免因信息滞后而产生误解。

6.2 个人防护与公共卫生政策的持续优化

- 个人防护仍是抵御病毒的重要防线,尤其在人群密集或通风不良的环境中。

- 健康习惯如勤洗手、戴口罩、保持社交距离等仍需坚持,成为日常行为的一部分。

- 公共卫生政策应根据疫情变化灵活调整,确保防控措施科学有效。

- 政府和相关部门需加强信息发布透明度,提升公众对防控措施的信任感。

- 鼓励全民参与疫情防控,形成全社会共同维护健康的良好氛围。

6.3 对未感染人群的长期健康管理建议

- 未感染人群应定期进行健康检查,关注自身免疫状态和身体指标变化。

- 保持良好的生活习惯,包括均衡饮食、规律作息和适度运动,增强身体抵抗力。

- 心理健康同样重要,可通过心理咨询、社交互动等方式缓解潜在压力。

- 关注官方发布的健康指南,了解最新的防护知识和应对策略。

- 未感染者可积极参与社区健康活动,为构建更安全的公共环境贡献力量。

(2023年还没感染新冠的人(2023年感染新冠次数))

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!