1. 31省区市新增本土确诊60例:最新疫情通报解读

国家卫健委发布最新疫情数据

国家卫生健康委员会在近日发布的通报中,明确指出全国31个省区市及新疆生产建设兵团新增本土确诊病例60例。这一数据是当前疫情防控的重要参考,反映了各地疫情的最新动态。通过官方渠道获取信息,能够帮助公众及时了解疫情形势,避免不必要的恐慌。新增本土确诊60例的地区分布情况

从通报来看,新增的60例本土病例分布在多个省份,其中部分区域出现集中性增长。这些数据表明,疫情仍在部分地区持续扩散,需要引起高度重视。不同地区的病例数量差异,也反映出防控措施落实效果的不同,为后续政策调整提供了依据。疫情形势与全国防控措施分析

面对新增病例的波动,全国范围内的防控措施正在不断优化和强化。各地政府根据实际情况,采取了包括核酸检测、隔离管理、重点场所管控等在内的多项举措。这些措施的实施,有助于遏制疫情进一步蔓延,保障群众的生命安全和身体健康。

2. 31省区市新增本土确诊50例:数据背后的趋势变化

近期新增病例数据对比分析

从近期的疫情通报来看,全国31个省区市及新疆生产建设兵团新增本土确诊病例稳定在50例左右。这一数字与之前几个月的高发期相比明显下降,反映出疫情防控措施正在逐步见效。通过对比不同时间段的数据,可以看出疫情传播速度有所减缓,但局部地区的波动依然存在。 (31省区市新增本土确诊60例(31省区市新增本土确诊50例))

(31省区市新增本土确诊60例(31省区市新增本土确诊50例))不同时间段疫情波动原因探讨

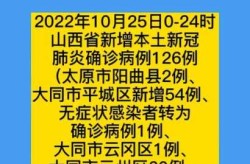

回顾过去一年的疫情数据,可以看到不同时间段的病例数量呈现出明显的起伏。例如,在2022年4月和11月,新增病例曾达到数千例,而在2025年7月,数据已降至百例以内。这种变化可能与季节因素、人员流动、防控政策调整等多重因素有关。尤其是一些重点城市的动态管理,对整体趋势起到了关键作用。数据反映的疫情防控成效与挑战

当前的数据表明,全国范围内的疫情防控工作取得了一定成效,但仍然面临一些挑战。部分地区由于人口密集或流动频繁,仍存在一定的感染风险。如何在保障经济和社会正常运转的同时,持续巩固防控成果,是各地政府需要认真思考的问题。同时,公众的防疫意识和配合度也直接影响着疫情的发展方向。

3. 历史数据回顾:31省区市疫情发展轨迹

从2022年到2025年的病例增长趋势

回顾过去几年的数据,可以看到全国31个省区市及新疆生产建设兵团的新增本土确诊病例经历了明显的波动。2022年初,疫情形势较为严峻,尤其是在4月和11月,单日新增病例曾突破千例。进入2025年后,随着防控措施的不断优化和疫苗接种率的提升,新增病例数明显下降,7月30日的数据显示,新增本土确诊仅为74例,整体趋势朝着可控方向发展。高风险与中风险地区的动态变化

疫情初期,全国范围内的高风险和中风险地区数量较多,例如2022年11月9日,全国共有3515个高风险地区和2732个中风险地区。随着疫情防控工作的持续推进,这些区域的数量逐步减少,特别是在2025年,高风险和中风险地区的数量大幅下降,表明疫情传播范围得到有效控制,社会运行秩序逐渐恢复。不同时间点疫情应对策略的演变

从2022年到2025年,各地政府在应对疫情的过程中不断调整策略,以适应新的形势。早期主要依靠严格的封控和大规模核酸检测,而后期则更加注重精准防控和科学管理。例如,在2022年10月7日,全国有782个高风险地区,防控措施相对严格;到了2025年,政策更加灵活,强调分类管理与动态调整,提升了防控效率的同时也减少了对民众生活的影响。

4. 全国疫情防控现状与未来展望

当前防控体系的有效性评估

当前全国范围内的疫情防控体系已经逐步成熟,从2022年到2025年的数据来看,新增本土确诊病例数明显下降,尤其是2025年7月30日的数据显示,新增本土确诊仅为74例。这说明现有的防控措施在控制疫情传播方面发挥了重要作用,尤其是在精准识别、快速响应和资源调配方面表现突出。各地政府通过科学研判和动态调整政策,有效降低了疫情对社会经济的影响。地方政府在疫情中的应对措施

面对不断变化的疫情形势,地方政府在防控工作中展现出较强的执行力和灵活性。例如,在2022年11月9日,全国高风险地区数量达到3515个,各地迅速启动应急机制,加强重点区域管控和人员流动监测。到了2025年,随着防控策略的优化,地方政府更加注重分类管理,比如对不同风险等级的区域采取差异化的防控措施,既保障了公共安全,也减少了不必要的社会成本。未来疫情防控方向与政策建议

展望未来,疫情防控工作需要在保持现有成果的基础上,进一步提升科学性和前瞻性。一方面,应继续加强疫苗接种和全民健康意识,提高群体免疫水平;另一方面,要推动数字化防控手段的应用,如利用大数据分析疫情趋势,实现更高效的预警和响应。同时,政策制定者还需关注民众的实际需求,平衡疫情防控与经济社会发展的关系,确保各项措施既能有效遏制疫情,又能最大程度减少对正常生活的影响。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!