1. 风险区“高中低”调整为“高低”的背景与意义

1.1 风险区分类调整的政策依据与背景

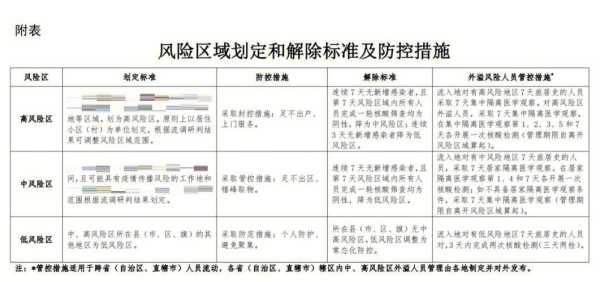

2022年11月11日,国家发布优化防控工作二十条措施,对疫情防控策略进行全面升级。其中一项重要内容就是对风险区的划分方式进行调整。此前采用的是高中低三级分类,如今简化为高和低两级。这一变化源于对疫情传播规律的深入分析,以及对防控资源的科学配置需求。

1.2 “高中低”调整为“高低”的具体含义及实施目的

将原本的高中低三类风险区合并为高风险区和低风险区,是为了提高防控效率,减少不必要的管理负担。高风险区主要针对感染者活动频繁、传播风险高的区域,而低风险区则覆盖其他未发现感染者的地区。这种调整有助于精准施策,避免一刀切式的管理方式,让防疫措施更加灵活、高效。

1.3 高风险区与低风险区的划定标准与管理方式

高风险区通常以单元或楼栋为单位进行划定,确保防控范围不随意扩大。一旦连续5天无新增病例,该区域可自动降为低风险区。低风险区则不再实行严格的封控措施,居民可以正常出行,企业也能有序运营。这样的管理方式既保障了安全,也减少了对生活和经济的影响。

2. 低风险区对应的风险等级及其特征分析

2.1 低风险区属于几级风险:R1-低风险等级的定义与解读

低风险区在新的风险分类体系中被明确归为R1-低风险等级。这一级别意味着区域内疫情传播的可能性极低,居民日常生活基本不受影响。R1等级的设定基于对疫情数据的实时监测和科学评估,确保防控措施既不过度干预,也不忽视潜在隐患。

2.2 低风险区的流动性、稳定性及风险控制特点

低风险区具备高度的流动性,人员进出相对自由,经济活动正常开展。同时,这类区域的稳定性较强,居民生活节奏不会受到明显干扰。在风险控制方面,低风险区主要依靠常态化防控措施,如健康码查验、定期核酸检测等,而不是严格的封控或隔离政策。

2.3 低风险区在疫情防控中的实际应用与影响

低风险区的实际应用体现在多个层面,包括社区管理、企业运营以及公共服务等。对于居民而言,低风险区意味着更少的限制和更高的生活便利性;对于政府和防疫部门,则意味着可以将更多资源集中到高风险区域,实现精准防控。这种分区管理方式有效提升了整体防疫效率,也为社会经济发展提供了保障。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!