北京新增22例本土确诊病例,疫情形势严峻复杂

1. 新增病例分布及感染类型分析

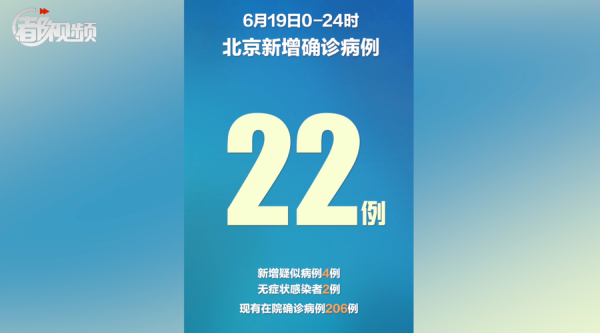

北京市最新通报显示,近期新增22例本土新冠肺炎确诊病例,其中包括21例确诊病例和1例无症状感染者。这些病例的出现,让整个城市的疫情防控压力进一步加大。

从分布区域来看,新增病例主要集中在朝阳区、房山区、顺义区、昌平区、丰台区和延庆区。这些区域人口密集,流动频繁,成为防控的重点区域。

感染类型方面,多数病例为本地传播,部分与近期聚集性活动有关。专家指出,当前病毒传播力较强,市民需保持高度警惕,避免前往人员密集场所。

市民在日常生活中应关注官方发布的疫情动态,及时了解最新的防控政策和措施,减少不必要的外出和聚集。

(北京新增22例本土确诊病例,最近北京的传染病)

(北京新增22例本土确诊病例,最近北京的传染病)医疗机构也在持续加强病例排查和流调工作,确保疫情信息透明,为后续防控提供科学依据。

2. 各区疫情防控措施与应对策略

面对新增病例,北京市各区政府迅速行动,制定并实施一系列针对性防控措施,以遏制疫情扩散。

朝阳区、房山区等重点区域已启动应急响应机制,加强社区网格化管理,落实“早发现、早报告、早隔离”原则。

各区还通过增加核酸检测频次、加强公共场所消毒、限制大型聚集活动等方式,降低疫情传播风险。

教育、交通、商业等相关部门也积极配合,确保防疫工作覆盖到各个领域,保障城市正常运转。

政府鼓励市民积极参与疫情防控,通过线上渠道举报可疑情况,共同维护公共卫生安全。

3. 市民应如何配合防疫工作

市民是疫情防控的重要参与者,每个人都应自觉遵守防疫规定,不给疫情传播留下可乘之机。

出行时佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离,是最基本的个人防护措施,也是保护自己和他人的责任。

如有发热、咳嗽等症状,应及时就医,并主动告知旅行史和接触史,避免延误病情。

疫情期间,尽量减少非必要出行,尤其是中高风险地区来京人员,要严格遵守隔离和健康监测要求。

市民可通过官方平台获取权威信息,不信谣、不传谣,共同营造良好的社会氛围。

北京近期传染病疫情发展趋势

1. 传染病种类及发病率变化趋势

北京市卫生健康委员会最新数据显示,2025年8月全市共报告法定传染病22种,累计病例数达到22502例,死亡6例。这一数字反映出当前传染病的总体活跃度。

在所有报告的传染病中,病毒性肝炎、痢疾、肺结核等传统常见病仍然占据较高比例,显示出长期存在的公共卫生问题。

新冠肺炎病毒感染依然是重点防控对象,新增本土确诊病例22例,包括21例确诊病例和1例无症状感染者,表明病毒仍在社区中传播。

流行性感冒、手足口病等季节性传染病也出现上升趋势,尤其在儿童群体中较为明显。

各类传染病的叠加态势提醒市民,不能放松对任何一种疾病的警惕,需持续关注自身健康状况。

2. 夏秋交际期传染病高发原因分析

夏秋交替时节,气温变化大,昼夜温差明显,容易导致人体免疫力下降,为多种传染病提供了滋生环境。

气温升高使得蚊虫活动频繁,登革热、乙脑等通过媒介传播的疾病风险增加,尤其是南方地区更需注意。

雨季过后,水源污染风险上升,肠道传染病如痢疾、感染性腹泻等发病率可能随之升高。

市民在夏秋季节更容易聚集在户外活动,增加了人际接触机会,也提高了传染病传播的可能性。

空调使用频繁,室内空气流通不畅,呼吸道传染病如流感、肺结核等更容易在密闭空间中扩散。

3. 疫情防控与季节性传染病的关联性

当前疫情防控措施与季节性传染病防控高度相关,两者在管理方式和应对策略上有许多共通之处。

严格的核酸检测、健康码查验等手段,不仅有助于控制新冠传播,也能有效发现其他传染病的早期病例。

社区网格化管理和人员流动监测,为预防各类传染病提供了有力支撑,提升了整体防控效率。

医疗资源的合理调配和应急响应机制的完善,让城市在面对多发传染病时具备更强的应对能力。

政府和医疗机构正在探索建立统一的传染病监测平台,实现信息共享和快速反应,提升公共卫生治理水平。

北京市传染病防控现状与挑战

1. 当前传染病防控体系运行情况

北京市已建立起较为完善的传染病防控体系,涵盖监测、预警、应急处置等多个环节,为应对各类传染病提供了制度保障。

市卫生健康委员会每日发布疫情通报,确保信息透明,让公众及时掌握最新动态,增强自我防护意识。

各级医疗机构和疾控中心协同配合,形成快速响应机制,能够在发现病例后第一时间启动流调和隔离措施。

社区层面的网格化管理进一步强化了基层防控能力,通过日常巡查和健康宣传,提升了居民的防疫自觉性。

疫情防控工作已从单一的新冠防控逐步扩展到多病种综合管理,体现了公共卫生体系的全面升级。

2. 疫情监测与预警机制的有效性

北京市建立了覆盖全市的传染病监测网络,实现对重点传染病的实时监控,提高了早期发现和干预能力。

依托大数据技术,相关部门能够快速分析疫情数据,为政策制定提供科学依据,提升决策效率。

疫情预警系统在多个关键节点发挥了作用,例如在新增病例出现时迅速启动应急响应,防止疫情扩散。

多部门联动机制确保信息共享,避免了因信息滞后或不准确导致的防控延误。

尽管机制不断完善,但在面对突发疫情时,仍需进一步优化预警模型,提高预测精准度。

3. 面临的主要挑战与改进方向

传染病种类繁多,防控任务复杂,需要更多专业人才和资源投入,以支撑持续有效的防控工作。

城市人口密集、流动性强,增加了病毒传播风险,对常态化防控提出了更高要求。

部分市民对传染病防控知识了解不足,存在侥幸心理,影响了整体防控效果。

疫情监测手段仍需加强,特别是在基层单位,部分地区的信息化水平有待提升。

未来应进一步推动智慧医疗和数字化管理,提升传染病防控的智能化水平,构建更加高效、精准的防控体系。

市民如何科学应对传染病风险

1. 日常生活中的个人防护建议

市民应养成良好的卫生习惯,勤洗手、戴口罩,特别是在公共场所和密闭空间内,减少病毒传播的可能性。

保持室内空气流通,定期开窗通风,避免长时间待在拥挤或通风不良的环境中。

避免与有发热、咳嗽等症状的人密切接触,一旦发现异常情况,及时上报并配合相关部门调查。

减少不必要的聚集活动,尤其是大型聚会和跨区域流动,降低交叉感染的风险。

保持规律作息和健康饮食,增强自身免疫力,提高身体对传染病的抵御能力。

2. 饮食安全与环境卫生管理

注意食品卫生,选择正规渠道购买食材,避免食用生冷食物,防止肠道传染病的发生。

家庭厨房要保持清洁,餐具定期消毒,生熟分开处理,避免交叉污染。

勤打扫家居环境,特别是卫生间、厨房等容易滋生细菌的地方,保持整洁干燥。

公共场所如商场、地铁站、学校等,应加强日常清洁和消毒工作,确保公共区域的安全性。

外出就餐时,尽量选择卫生条件好的餐厅,避免食用不洁或过期食品,保障饮食安全。

3. 接种疫苗的重要性与接种指南

疫苗是预防传染病最有效的手段之一,能显著降低感染和重症风险,保护自己也保护他人。

北京市目前提供多种疫苗接种服务,包括新冠疫苗、流感疫苗、乙肝疫苗等,市民可根据自身情况选择接种。

接种前应了解疫苗种类和适应人群,咨询专业医生,确保接种安全有效。

接种后注意观察身体反应,如出现不适症状,及时就医并报告接种单位。

定期更新疫苗接种记录,关注官方发布的接种通知,积极参与全民免疫行动。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!