1. 北京新增病例多次核酸检测阴性现象引关注

1.1 多起案例揭示核酸检测存在“假阴性”风险

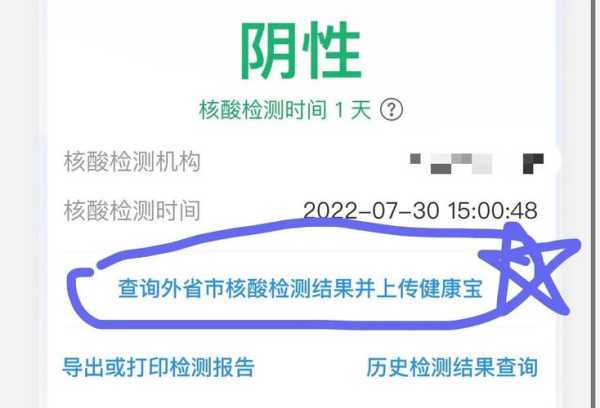

- 最近北京出现多起新增病例在多次核酸检测为阴性后才被确诊为阳性的情况,引发公众对核酸检测准确性的关注。

- 一些感染者在出现症状前多次检测结果均为阴性,这说明核酸检测并非绝对可靠,存在“假阴性”的可能性。

- 这类情况不仅让患者自身感到困惑,也让周围人产生担忧,影响了防疫工作的整体效率和公众信任度。

- 检测结果的不确定性提醒人们,不能仅依赖一次或几次检测结果判断是否感染,仍需结合其他症状和流行病学史综合判断。

- 随着病毒不断变异,检测技术也需要持续优化,以应对新的挑战。

1.2 北京近期新增病例中多次核酸检测为阴性的典型案例分析

- 感染者592在出现咽痛不适后自行服药未见好转,参加社区核酸筛查,结果为阴性。但5月2日再次检测后,5月3日报告结果为阳性。

- 感染者70至74均处于居家隔离或集中隔离状态,多次核酸检测结果均为阴性,之后陆续出现症状并转为确诊病例。

- 感染者750和752在4月25日至5月3日期间进行了5次核酸检测,结果全部为阴性,直到5月5日和6日才被确诊。

- 11月1日新增的本土病例在10月22日至28日期间进行了5次核酸检测,结果均为阴性,最终于10月31日被发现阳性。

- 1月25日新增的两名本地病例也曾在多个时间段内进行核酸检测,结果均为阴性,随后被确诊为阳性。

1.3 专家解读:为何多次核酸检测仍可能被确诊为阳性

- 专家指出,核酸检测结果受多种因素影响,包括采样部位、操作规范、样本保存条件等,这些都可能导致检测结果不准确。

- 病毒在人体内的复制周期不同,若检测时机过早,病毒载量不足以被检出,也会导致“假阴性”结果。

- 新冠病毒不断变异,部分变异株可能降低现有检测方法的敏感性,增加漏检风险。

- 个体差异也是重要因素,不同人的免疫反应和病毒潜伏期不同,导致检测结果出现波动。

- 因此,即使多次检测为阴性,也不能完全排除感染可能,尤其当出现症状时应尽快就医并重新检测。

2. 核酸检测多次为阴性的确诊病例背后的原因与应对措施

2.1 病毒变异、采样误差与检测时机对结果的影响

- 新冠病毒持续变异,部分变异株可能影响核酸检测的灵敏度,导致原本能检测出的病毒载量降低,从而出现“假阴性”结果。

- 采样过程中如果操作不规范,比如未采集到感染部位的样本,或者采样深度不够,也可能造成检测结果不准。

- 检测时机是关键因素之一,若在病毒感染初期或潜伏期进行检测,病毒载量较低,难以被准确检出。

- 不同个体的免疫系统反应不同,有的人在感染后短时间内病毒复制活跃,而有些人则较慢,这也会影响检测结果。

- 随着疫情发展,科学界不断调整检测策略,但病毒本身的复杂性仍然带来一定挑战。

2.2 北京市防疫部门如何应对多次核酸检测阴性后的确诊病例

- 北京市防疫部门已加强对于高风险人群的动态监测,确保一旦出现症状能够第一时间介入。

- 在发现多次核酸检测为阴性但后续确诊的案例后,相关部门迅速启动溯源机制,排查传播链条。

- 增加了重点区域和重点人群的核酸检测频次,特别是在疫情波动期间,提高筛查密度。

- 对于居家隔离或集中隔离人员,强化健康监测和症状追踪,避免因漏检引发扩散风险。

- 鼓励医疗机构和社区加强信息沟通,确保患者在出现异常时能快速获得进一步检查和治疗。

2.3 呼吁公众提高警惕,加强个人防护与健康监测

- 公众应保持高度警觉,即使多次核酸检测为阴性,也不能掉以轻心,尤其在接触高风险环境后。

- 出现任何疑似症状,如发热、咳嗽、乏力等,应立即就医并主动说明近期活动轨迹,配合进一步检查。

- 日常生活中要严格遵守防疫规定,佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离,减少交叉感染风险。

- 家庭成员之间也要互相提醒,关注彼此的身体状况,尤其是老人和儿童等易感人群。

- 积极参与社区组织的核酸检测,配合防疫工作,共同维护公共卫生安全。

(北京新增病例多次核酸检测阴性,核酸检测多次为阴性的确诊病例)

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!