1. 科学精准织牢疫情防控网的实践路径

1.1 提升疫情防控科学性与精准性的关键举措

- 面对复杂多变的疫情形势,提升防控工作的科学性是首要任务。通过大数据分析、流行病学调查等手段,实时掌握疫情动态,为决策提供依据。

- 精准识别高风险人群和区域,避免“一刀切”的做法,让防控措施更具针对性和有效性。

- 加强专业人才队伍建设,提升基层防疫人员的专业素养,确保各项防控政策落地见效。

1.2 全链条织密筑牢防控网络的具体策略

- 从源头管控到末端落实,构建完整的防控链条,确保每个环节都有明确的责任人和执行标准。

- 强化信息共享机制,打通各部门之间的数据壁垒,实现快速响应和高效协同。

- 在重点场所如学校、医院、交通枢纽等,实施分级分类管理,做到防控不留死角。

1.3 科学技术在疫情防控中的应用与创新

- 利用人工智能、云计算等先进技术,提高疫情监测和预警能力,实现早发现、早处置。

- 推广无接触式服务,如线上问诊、智能体温检测等,降低交叉感染风险。

- 借助区块链技术提升疫苗接种和健康码管理的透明度和安全性,增强公众信任感。

2. 依法防控与科学防控的深度融合

2.1 法律法规在疫情防控中的指导作用

- 疫情防控必须以法律为基石,确保各项措施有法可依、有据可循。《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规为防疫工作提供了明确的法律依据。

- 在疫情防控中,依法行政是保障公平公正的重要手段,避免因政策执行不当引发社会矛盾。

- 法律法规的完善有助于提升公众对防疫政策的理解与配合,形成全社会共同参与的良好氛围。

2.2 依法防控与科学施策的协同机制

- 科学施策需要法律框架的支持,确保防控措施既符合科学规律,又不越权越界。

- 通过建立多部门联动机制,将科学研判与法律审核相结合,提升决策的权威性和执行力。

- 在疫情动态变化中,依法调整防控策略,做到灵活应对、精准发力,避免政策僵化或失控。

2.3 推动依法科学防控的制度保障体系

- 完善疫情防控相关法律法规体系,明确各方责任与权利,确保防疫工作有序推进。

- 建立健全监督问责机制,对违反法律法规的行为进行及时纠正和处理,维护防疫秩序。

- 推动法治宣传教育,提高全民法律意识,让依法防控成为社会共识和行动自觉。

3. 精准施策推动疫情防控与经济社会发展双轮驱动

3.1 分类指导与分区施策的实施方式

- 疫情防控不能“一刀切”,必须根据不同地区的疫情风险等级,制定差异化的防控策略。

- 城市与农村、重点区域与一般区域,要结合实际情况,采取分类管理、精准防控的方式。

- 通过动态评估和科学研判,及时调整政策方向,确保防控措施既有效又不干扰正常生产生活。

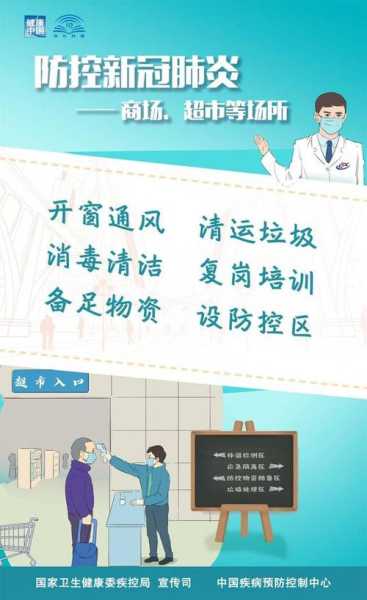

3.2 精准施策助力企业复工复产的有效路径

- 针对不同行业和企业的特点,制定个性化的复工复产方案,避免盲目复工带来新的风险。

- 政府部门要加强服务保障,为企业提供防疫物资、政策咨询和法律支持,降低复工难度。

- 利用大数据和信息化手段,实时监测企业运行情况,确保在安全前提下稳步推进经济复苏。

3.3 在疫情防控中平衡公共安全与社会运行

- 疫情防控既要守住安全底线,也要保障社会基本运转,防止因过度防控影响民生和经济。

- 通过科学评估和动态调整,实现防控措施与社会运行之间的良性互动。

- 强化公众沟通与心理疏导,让民众理解和支持防控政策,形成全社会共同参与的良好局面。

4. 构建疫情防控长效机制,提升社会治理能力

4.1 建立常态化疫情防控机制的必要性

- 疫情防控不能只停留在应急状态,必须转向常态化、制度化。

- 随着疫情形势变化,建立长期有效的防控体系成为保障人民生命安全和社会稳定的关键。

- 常态化机制能够帮助社会更快适应疫情新常态,减少突发情况带来的冲击。

4.2 科学防控与依法防控的长期结合策略

- 科学防控强调数据支撑和动态调整,依法防控则注重政策执行和法律依据。

- 两者结合可以确保防控措施既符合科学规律,又具备法律效力,避免随意性和漏洞。

- 在日常管理中,应持续完善法律法规,推动科学手段与法治建设同步推进。

4.3 强化基层治理与全民参与的防疫格局

- 基层是疫情防控的第一道防线,必须加强社区、街道等一线力量的能力建设。

- 提高基层工作人员的专业素养,增强他们在信息收集、人员排查等方面的能力。

- 鼓励全民参与,通过宣传引导、志愿服务等方式,形成全社会共同守护的防疫氛围。

(科学精准织牢疫情防控网,依法防控,科学防控,精准施策)

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!