1. 中国二阳疫情最新消息:背景与现状分析

1.1 “二阳”概念的解读与可能指向

- “二阳”这个词在疫情语境中并不常见,通常指的是第二次感染新冠病毒的情况。

- 在一些地区或群体中,“二阳”也可能被用来描述第二次疫情高峰的出现。

- 目前关于“中国二阳”的具体信息较为模糊,可能涉及特定区域、时间点或某种统计口径下的表述。

- 需要结合具体时间和数据背景来理解“二阳”所指的内容,避免误解或混淆。

1.2 当前关于“中国二阳”疫情的信息梳理

- 搜索当前网络信息时,未发现明确提及“中国二阳”疫情的具体报道或官方通报。

- 可能是某些地方性疫情反弹的非正式说法,或是对二次感染率上升的误读。

- 一些自媒体文章可能会用“二阳”来形容疫情再次抬头的现象,但缺乏权威数据支撑。

- 建议关注国家卫健委或地方政府发布的正式疫情通报,获取准确信息。

1.3 数据来源与权威性探讨

- 疫情数据主要来源于国家卫生健康委员会和各地疾控中心,具有较高的可信度。

- 部分网络信息可能存在夸大或不实情况,需谨慎辨别。

- 官方渠道发布的信息通常会经过审核和更新,确保时效性和准确性。

- 对于“二阳”等非标准术语,应以官方解释为准,避免被误导。

2. 北京2020年疫情发展情况回顾

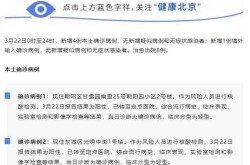

2.1 2020年北京疫情爆发的时间线

- 2020年6月,北京突然出现新一轮疫情,打破了此前相对平稳的态势。

- 6月11日,北京首次报告新增本土确诊病例,标志着新一轮疫情的开始。

- 从6月11日到7月2日,北京连续多日出现新增病例,疫情在短时间内迅速扩散。

- 这一轮疫情主要集中在丰台区、大兴区等区域,随后逐步蔓延至其他城区。

2.2 疫情主要传播区域与病例分布

- 丰台区是此次疫情的核心区域,病例数量最多,成为防控的重点。

- 大兴区、海淀区、朝阳区等地也陆续发现确诊病例,呈现多点散发的趋势。

- 西城区、东城区等市中心区域虽病例较少,但因人口密集,防控压力依然较大。

- 房山区、石景山区等远郊区也有零星病例出现,说明病毒传播范围广泛。

2.3 北京市采取的防控措施与成效

- 北京市迅速启动应急响应机制,对重点区域实施封闭管理,限制人员流动。

- 各小区实行严格出入管控,居民需持通行证或健康码进出,减少交叉感染风险。

- 全市范围内开展大规模核酸检测,确保早发现、早隔离、早治疗。

- 经过一段时间的努力,疫情得到基本控制,新增病例逐渐下降,社会秩序逐步恢复。

3. 北京疫情数据统计与趋势分析

3.1 新增确诊病例的变化趋势

- 从2020年6月11日开始,北京新增确诊病例数量逐步上升,短短四天内累计达到79例。

- 6月12日至7月2日期间,每日新增病例数从6例增长到31例,显示出疫情的快速扩散态势。

- 这一阶段的病例增长速度较快,反映出病毒在局部区域内的传播能力较强。

- 随着防控措施的加强,新增病例数在后期出现下降趋势,说明防控策略起到了一定作用。

3.2 不同区域的疫情严重程度对比

- 丰台区是疫情最严重的区域,病例数量远超其他地区,成为防控工作的重点。

- 大兴区、海淀区和朝阳区也出现了较多病例,呈现多点散发的特点。

- 西城区、东城区等市中心区域虽然病例较少,但因人口密度高,感染风险依然不容忽视。

- 房山区、石景山区等远郊区虽病例较少,但也不能掉以轻心,需持续监测。

3.3 治愈出院与死亡病例数据分析

- 在整个疫情期间,北京累计报告本地确诊病例331例,其中7例已经治愈出院。

- 尽管治愈率不高,但通过及时隔离和治疗,大部分患者病情得到控制。

- 死亡病例的数据未被详细公开,但可以推测疫情对部分高风险人群造成了影响。

- 北京市通过医疗资源调配和应急响应机制,有效保障了患者的救治工作。

4. 北京疫情防控政策与社会影响

4.1 小区封闭管理与人员流动限制

- 为了有效控制疫情传播,北京在疫情高峰期实施了严格的小区封闭管理措施。

- 居民进出小区需要登记信息、测量体温,部分区域甚至实行“只进不出”的管控。

- 这种管理方式虽然对居民生活带来一定不便,但有效减少了人员流动带来的交叉感染风险。

- 社区工作人员和志愿者在一线执行防控任务,成为保障社区安全的重要力量。

4.2 核酸检测的实施与效果评估

- 北京在疫情爆发后迅速启动大规模核酸检测工作,确保早发现、早隔离、早治疗。

- 检测点遍布各个社区,居民按照通知分批进行检测,避免人群聚集。

- 核酸检测的普及提高了疫情排查效率,为精准防控提供了数据支持。

- 通过持续检测,及时发现了潜在感染者,有效遏制了疫情扩散。

4.3 社会生活与经济活动的影响

- 疫情期间,北京的公共交通、商业场所、学校等都受到不同程度的影响。

- 部分商场、餐厅关闭或缩短营业时间,居民日常消费方式发生改变。

- 企业面临停工停产压力,部分行业出现用工短缺和供应链中断问题。

- 尽管如此,政府出台多项扶持政策,帮助企业和个人渡过难关,稳定社会秩序。

5. 从北京疫情看全国疫情防控策略

5.1 北京经验对全国防疫工作的启示

- 北京在2020年疫情中的防控措施,为全国其他地区提供了可复制的经验。

- 小区封闭管理、核酸检测、重点区域管控等做法,成为后续多地防疫的重要参考。

- 北京的快速反应机制和精准施策,展现了地方政府在突发公共卫生事件中的应对能力。

- 这些经验帮助全国建立起更高效的疫情监测和应急响应体系。

5.2 不同地区疫情应对措施的比较

- 北京的防控模式强调“精准防控”,注重区域划分和动态调整。

- 其他城市如上海、广州等地则根据本地情况,采取了差异化的防控策略。

- 有的地方更注重大规模筛查,有的则侧重于加强社区网格化管理。

- 各地因地制宜的做法,体现了国家层面统一指导与地方灵活执行相结合的优势。

5.3 国家层面的统筹协调与政策调整

- 在北京疫情后,国家迅速出台一系列防疫政策,强化全国范围内的联防联控。

- 中央政府通过信息共享、资源调配、技术支持等方式,提升整体防控效率。

- 随着疫情发展,国家不断优化防控措施,平衡疫情防控与经济社会发展。

- 这种动态调整机制,确保了防疫工作既科学又有效,减少了不必要的社会成本。

6. 未来疫情走势预测与应对建议

6.1 当前疫情形势的不确定性分析

- 疫情发展受多种因素影响,包括病毒变异、人群免疫水平、防控措施落实情况等。

- 新冠病毒的持续变异可能导致传播力和致病性发生变化,给预测带来挑战。

- 不同地区的社会流动性、人口结构和医疗资源分布也会影响疫情走向。

- 这些不确定性要求政府和公众保持高度警惕,随时准备应对可能的变化。

6.2 基于历史数据的未来趋势预测

- 回顾北京2020年的疫情数据,可以发现疫情在短时间内迅速扩散,随后逐步得到控制。

- 如果类似的情况再次发生,预计短期内病例数会有所上升,但长期来看仍有望回落。

- 数据显示,严格的防控措施能够有效遏制疫情蔓延,减少重症和死亡人数。

- 结合当前全球疫情防控形势,未来国内疫情可能会呈现局部波动的特征。

6.3 防控策略优化与公众健康教育建议

- 政府应继续加强疫苗接种工作,提升全民免疫屏障,降低感染风险。

- 完善常态化防控机制,确保一旦出现新增病例,能够快速响应并精准处置。

- 加强健康知识宣传,提高公众自我防护意识,倡导科学防疫行为。

- 鼓励社区和个人积极参与疫情防控,形成全社会共同应对的良好氛围。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!