1. 国家卫健委发布防疫新十条政策解读:疫苗接种规范与公众关切

1.1 新十条政策背景与核心内容概述

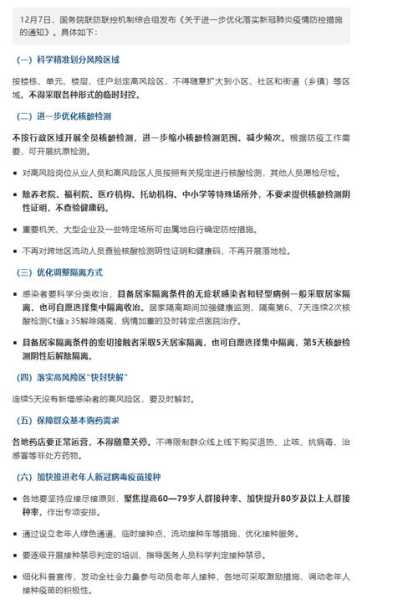

国家卫健委近期发布的防疫新十条政策,旨在进一步优化疫情防控措施,同时强化疫苗接种工作的科学性和规范性。这一政策不仅是对当前疫情形势的积极回应,更是对公众健康权益的有力保障。新十条的核心内容聚焦于疫苗接种流程的标准化、接种服务的公平性以及公众知情权的充分保障。通过明确接种前的健康评估、接种现场的管理要求、疫苗分发制度等关键环节,确保疫苗接种工作更加安全、高效、透明。

1.2 疫苗接种前的健康评估与告知义务

在接种疫苗之前,工作人员必须对受种者的健康状况进行全面评估,并详细询问是否有接种禁忌症。这是确保接种安全的重要前提。根据《预防接种工作规范》,接种单位需要如实记录这些信息,并向受种者或其监护人进行充分告知。特别是当受种者或监护人希望自费选择第一类疫苗的同品种疫苗时,接种单位需明确说明费用承担方式及异常反应补偿机制。这不仅提升了接种过程的专业性,也增强了公众对疫苗接种的信任感。

1.3 接种现场疫苗管理的严格标准与操作规范

疫苗的安全性直接关系到接种效果和公众健康。国家卫健委明确规定,接种前应尽量减少开启冷藏容器的次数,以保持疫苗的稳定性。同时,对接种疫苗的品种进行核对,检查其外观质量。任何过期、变色、污染、发霉、有摇不散凝块或异物的疫苗,以及标签不清或安瓿有裂纹的疫苗,一律不得使用。冻结过的百白破疫苗、乙肝疫苗更不能用于接种。这些细节要求体现了对疫苗质量和接种安全的高度关注。

1.4 第一类疫苗的分发与管理制度

国家卫健委强调,第一类疫苗是政府免费提供的重要公共卫生资源,必须由指定机构统一管理和分发。医疗卫生机构不得将第一类疫苗私自分发给其他单位或个人。在传染病暴发或流行期间,县级以上地方人民政府或卫生行政部门可根据需要,授权疾病预防控制机构直接向接种单位分发第一类疫苗。这一规定有效防止了疫苗资源的浪费和滥用,保障了疫苗供应的稳定性和公平性。

1.5 疫苗接种后的留观与异常反应处理机制

接种疫苗后,受种者应在现场停留至少30分钟,以便观察是否有疑似预防接种异常反应。如果出现不适症状,接种单位应立即采取救治措施,并按照相关流程进行上报和处理。这一机制不仅为受种者提供了安全保障,也为后续的异常反应调查和处理奠定了基础。国家卫健委特别指出,所有接种单位都应配备必要的急救设备和药品,确保突发情况下的快速响应。

2. 疫苗规范接种常见问题解答:国家卫健委权威回应

2.1 适龄人群应接尽接政策的具体实施与落实

国家卫健委明确指出,适龄无禁忌人群应当做到应接尽接。这是提升群体免疫屏障、保护公众健康的重要举措。各地接种单位需根据实际情况,合理安排接种计划,确保符合条件的人群都能及时获得疫苗接种服务。同时,鼓励家庭成员之间互相提醒,共同参与疫苗接种,形成全民防护的良好氛围。

2.2 强制接种现象的规范与监督机制

针对部分地方出现的强制接种现象,国家卫健委高度重视,并持续加强监管力度。任何单位或个人不得以任何形式强制要求他人接种疫苗。如有发现此类行为,公众可向当地卫生健康行政部门举报,相关部门将依法依规进行处理。这一措施保障了公民的自主选择权,也维护了接种工作的公平性和合法性。

2.3 流感疫苗等重点疫苗接种指南与技术标准

国家卫健委发布的《中国流感疫苗预防接种技术指南(2023-2024)》为流感疫苗接种提供了科学依据和操作规范。指南中详细说明了接种对象、接种时间、接种部位以及注意事项等内容,帮助接种单位和受种者更好地掌握接种流程。此外,其他重点疫苗如新冠疫苗、HPV疫苗等也有相应的技术标准,确保接种工作更加精准和高效。

2.4 疫苗接种费用承担与异常反应补偿方式

对于自费选择接种第一类疫苗的同品种疫苗,国家卫健委明确要求接种单位必须提前告知费用承担方式及异常反应补偿机制。这不仅提高了接种过程的透明度,也增强了公众对疫苗接种的信心。一旦发生疑似异常反应,相关部门将按照规定程序进行调查和补偿,确保受种者的合法权益得到充分保障。

2.5 公众对疫苗安全性的关注与答疑

近年来,公众对疫苗安全性关注度持续上升。国家卫健委多次强调,所有疫苗在上市前均经过严格审批和检测,确保其安全性和有效性。接种单位在操作过程中也必须严格按照规范执行,杜绝任何违规行为。对于公众关心的问题,如疫苗成分、接种后反应等,国家卫健委通过多种渠道发布权威信息,帮助公众正确认识疫苗,消除不必要的担忧。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!